〔以下は日本ルイス・キャロル協会機関誌《MISCHMASCH(ミッシュマッシュ)》22号(令和2(2020)年11月 1日発行)初出の大西小生「『不思議の国』のフラミンゴ 付、永代静雄「紅鶴の群」

(The Flamingo in Japanese Alice appx. “Flocks of Red Cranes” by Shizuo NAGAYO)」を、ほぼそのまま再掲するものです。〕

『不思議の国のアリス』8章のクロッケーと言えば、ハリネズミの球にフラミンゴの槌である。フラミンゴ舎を多くの動物園で見ることのできる現在では、その名が突然現れても違和感はないが、アリスが初めて訳された明治末から昭和初期に掛けての状況は、どうだったろうか。

『上野動物園百年史』によると、ヨーロッパフラミンゴ(オオフラミンゴ)の初来園が1933(昭和8)年。これは世界で最も広く分布する種である。ニホンザルやタンチョウなどとの動物交換でドイツのハーゲンベック動物園から迎え入れた8羽が、一般の日本人が見た最初のフラミンゴであろう。ローレンツ・ハーゲンベックはサーカス団を率いた動物商として知られ、この年、日本各地で興業を行なった。「フラミンゴは,8羽のうち6羽が井の頭公園におくられ,残余は昭和15年夏までに順次死亡してしまった。」とあるが 1、1937(昭和12)年の東京市役所編『上野恩賜公園動物園グラフ』にはフラミンゴ3羽の写真が載っている 2。これ以上に詳しい資料を見つけられなかったのだが、戦中に飼育歴が途切れたのは確かで、新たにチリフラミンゴなどを購入するのは、1958(昭和33)年以降。その翌年末には上野動物園西側のアフリカ生態園にフラミンゴ池も完成し、現在の展示へと繋がる 3。

いずれにせよ明治末から大正期の日本人にとってフラミンゴは目にする機会もほぼなく、身近に感じる鳥ではなかった。そのため最初の『不思議の国』の移入と目される永代静雄の翻案には、フラミンゴは登場しない。クロッケーもテニスの場面に置き換わっている。《少女の友》1巻2号(1908(明治41).3.10.)に掲載された須磨子名義の「トランプ国の女王」において、永代は「トランプの骨牌〔カルタ〕の行列に続いて、アリスと白兎とが、テニスの戯場〔コート〕に着くと、遊びは直ぐに始まりました。併しアリスは、こんな可笑しなテニス遊びを、生れてから見たことは有りませんでした。」と記すものの、打順が入り乱れて好き勝手にボールを叩いているだけのことで、動物への言及はない。

しかし、これは永代がフラミンゴという鳥を知らなかったために略したわけではない。

《少女の友》1巻5号(1908.6.1.)には永代は「探険実話 紅鶴の群」と題したフラミンゴの紹介記事を載せているのである。ここではアメリカフラミンゴ(ベニイロフラミンゴ)の生態について述べているのだが、フラミンゴが片足で立つとか主に塩湖に住むとかいう類の基本情報は記しておらず、それらのことは永代も知らなかったのか当時でも一般に知られていたのかの判断がつかない。しかし、ツノガキに「探険」と付している点からも察せられるとおり未だフラミンゴの繁殖地、繁殖法などは研究途上にあった。想像をめぐらせるなら、永代が『不思議の国』から興味を抱いて、フラミンゴに関しての海外記事を探した結果が、この読み物だとも考えられなくはない。

もうひとつ、気になるのはこの作で「紅鶴」には現在ふつうに使われている「べにづる」でなく、「あかづる」とルビを振っていることである。

初めて『不思議の国』をほぼ完訳した丸山英観の『愛ちやんの夢物語』(1910(明治43).2.)では、クロッケーは「毬投げ」と翻案されたものの、「球〔ボール〕は生きた針鼠、槌は生きた紅鶴」と訳されていて、紅鶴のルビは「べにづる」となっている。

楠山正雄訳『不思議の国』(1920(大正9).3.)、望月幸三訳『アリスの不思議国めぐり』(1923(大正12).8.)、益本重雄訳『絵入全訳 お転婆アリスの夢』(1925(大正14).12.)、玉村羊子訳「アリスの不思議国探険」第八回(《少女の友》19巻8号、1926(大正15).8.)、菊池寛・芥川龍之介共訳『アリス物語』(1927(昭和2).11.)のいずれもが、フラミンゴを「紅鶴」と訳してルビは「べにづる」だった。

だが、大溝惟一(孤木)訳註の英語学習書『アリス夢物語』(1911(明治44).12.)では、「紅鶴」に「アカヅル」とルビを振っている。明治末の段階では「べにづる」と「あかづる」の両様の読みが共存していた。それだけ紅鶴の和名も一般に定着していなかったと言えよう。大溝は学習者向けであることからcroquetを特に翻案せず「クロケー」としている。ちなみに「チェシヤ猫」という訳語を用いたのも大溝が初めてだ(丸山英観訳では「朝鮮猫」)。「マーチヘヤ」「ドーマウス」も、そのままの音訳だった。こうなると、flamingoを「フラミンゴ」としなかったのは不思議な気もするが、その程度には紅鶴という名称も広まっていたということか。

現在のアリスの邦訳では「フラミンゴ」以外の訳語はまず見ないが、この表現を初めて用いたのは大戸喜一郎の『不思議国めぐり』(1926.5.)で「フラミンゴー」と訳している。大戸の著書は、「はしがき」の「ルイス・カロル」「チヤールス・ルドウィヂ・ドッヂソン」という特徴的な表記に表れているように楠山正雄訳を下敷きにしており、また、表紙と扉絵が M・W・タラント、挿画がT・H・ロビンソンという画家の選択から、おそらく前述の望月、益本の訳本も参照していたことが知れる。奥付などでも大戸は訳者でなく「編者」を名乗っており、さらに言えば、1934(昭和9)年に同書を再刊した際にはパラマウント映画の邦題に従って書名のみ『不思議の国のアリス』に変更した点 4 からしても、あまり主体性を感じさせない作家である。しかし、「フラミンゴー」の一語からは大戸がオリジナリティを捨てていなかったことも分かる。

なお、クロッケーの球、hedgehogは上記の翻訳すべてでハリネズミである。正確には「蝟」や「〔獣偏に胃〕」などの字が当てられ、「はりねずみ」「はりねづみ」のルビが振られている。

上野動物園にハリネズミが初めて展示されたのは1889(明治22)年11月 5。蝟のような漢語があることからも比較的古くから知られていた動物と言えよう。

flamingoの訳語も明治・大正から昭和前期は、おおむね「紅鶴」で統一されていたと言えそうだが、ほぼ唯一、丹羽五郎の翻案『子供の夢』(1911(明治44).4.)では、ただの鶴にされている。クロッケーは「庭球〔テニス〕」に変換され、「先づ第一に球〔ボール〕が〔獣偏に胃〕〔はりねずみ〕なのです。身体〔からだ〕を真丸〔まんまるつ〕ちく縮めて居る〔獣偏に胃〕なのです。それから打毬網〔ラツケツト〕は生きてゐる鶴です。」と語られている。

丹羽自身は前書きに「日本の子供に親密でない鳥や獣を出した所で、感興を惹くまいと思うた」と述べているが、一方で「全然日本化しやうと試みた」わけではないとも述べている。この本は児童向けにしては細かなエピソードまで訳されていて、原典の9章後半から10章は省略したものの、ほかは概ね原作どおりに話が進む。もっとも、原典のワニの詩は「昔丹波の大江山/鬼共数多〔あまた〕籠りゐて/鬼が島をば打たんとて/どうしてそんなに遅いのか」、ネズミの無味乾燥な話(ノルマン・コンクェスト)は「お爺さんは山へ草を刈りに、お婆さんは川へ洗濯に参る。」という具合で、非常に日本化したノンセンスが特色なのだが、確かに「薔薇畠」やテニスなど西洋式の文物も取り込んでいた。このテニスというのは永代静雄の翻案に影響されたものかとも思われるが、断定はできない。

日本人によるテニスは1879(明治12)年開講の体操伝習所で、米人教師リーランドが指導したのが始まりと言われているが、一般にも知られるようになるのは慶應義塾体育会庭球部が創部された1901(明治34)年、早稲田庭球部が創部された1902(明治35)年頃からだろう。当時は軟球だったが、1904(明治37)年10月には初めての早慶試合が行なわれている 6。永代静雄は1906(明治39)年4月から10月までの半年間、早稲田大学予科に在籍しており、その頃の空気を知っていた。ルイス・キャロルが流行のクロッケーを『不思議の国』に取り込んだように、テニスを作品に登場させたことは異とするに足りない。

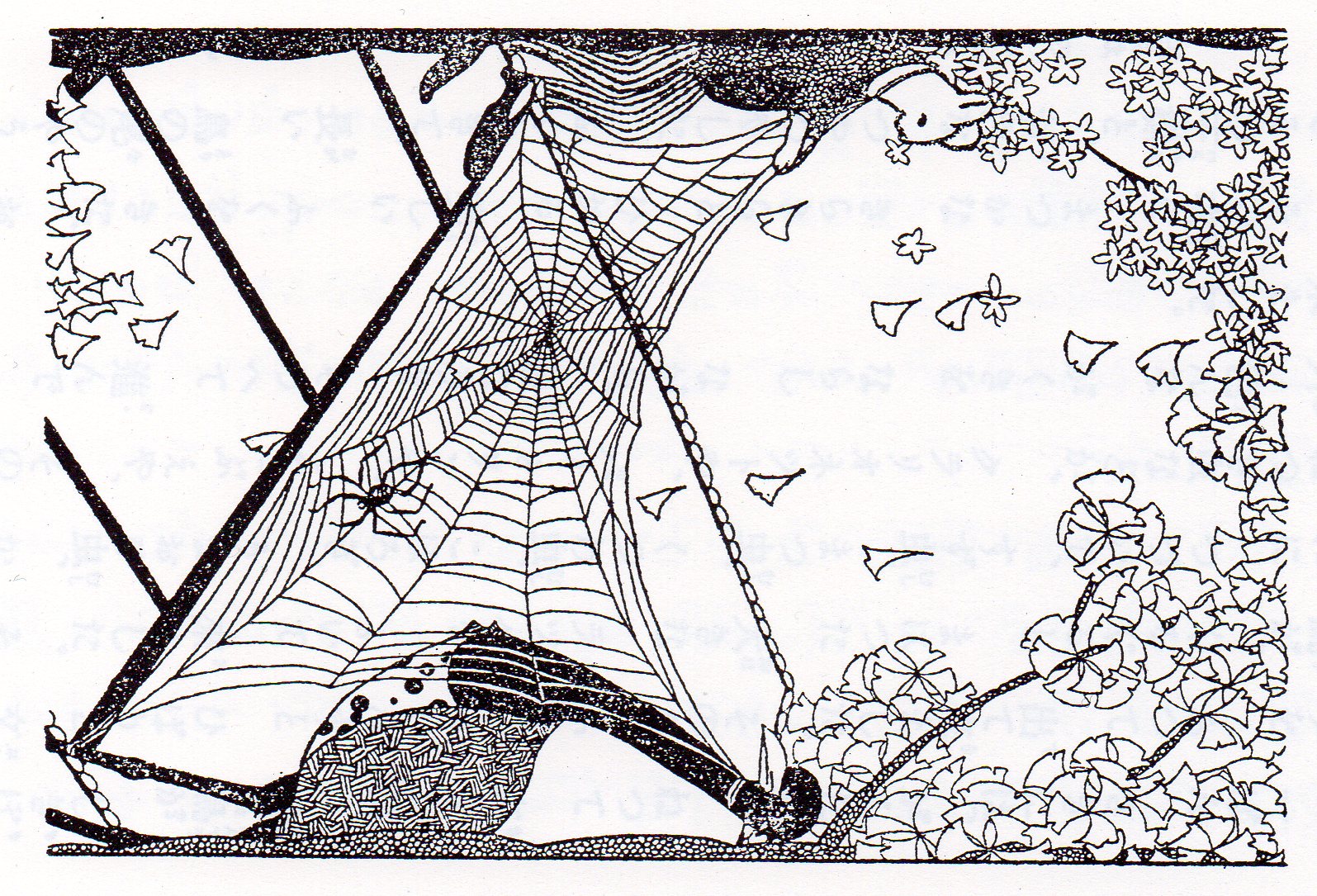

もうひとつ、クロッケーの代わりにテニスを描写した翻案に鷲尾知治編『まりちやんの夢の国旅行 ふしぎなお庭』(1925(大正14).1.)という幼年向け作品がある。この童話の殊に後半は「あうむ」(オウム)の女王や「おさる」の王様、昆虫の植木屋などが登場し、キャロルの原典からは遊離した動物劇のようなものになっている。「うんどうば」で白うさぎが号令を掛けると、「木のえだから、くもが たくさん 出て来て、見るまに ネツトを はりました。両方の はしらは カンガルーと だてうでした。」「まりちやんは 今まで こんな へんなテニスを 見たことは ありませんでした。じゆんばん などは なくて、みんな一どに いてふの葉と もみぢの葉とで、はとの たまごを うちはじめました。」などとある。このテニスの場面は終盤で、ほどなく夢落ちになる。

この作品は斎田喬によるモダンな挿画に一見の価値があり、クモの巣とカンガルー、ダチョウのひと齣も描かれている(図1〔右図〕)。著者の鷲尾も斎田も大正期「自由教育」運動の実践者で、とりわけ斎田がお遊戯会的な学校劇を広めた中心人物だったことを知っていれば、この内容もそれほど突飛とは言えない。ダチョウはフラミンゴの代わりではなく、物語の前半でドードーの役割で登場していた。もちろん『地下の国のアリス』の段階でキャロル自身がクロッケーの槌をダチョウとしていたこととは関わりがない(フラミンゴに修正されたのはアリスが扱うにはダチョウは巨体過ぎるからだろうが)。

この作品は斎田喬によるモダンな挿画に一見の価値があり、クモの巣とカンガルー、ダチョウのひと齣も描かれている(図1〔右図〕)。著者の鷲尾も斎田も大正期「自由教育」運動の実践者で、とりわけ斎田がお遊戯会的な学校劇を広めた中心人物だったことを知っていれば、この内容もそれほど突飛とは言えない。ダチョウはフラミンゴの代わりではなく、物語の前半でドードーの役割で登場していた。もちろん『地下の国のアリス』の段階でキャロル自身がクロッケーの槌をダチョウとしていたこととは関わりがない(フラミンゴに修正されたのはアリスが扱うにはダチョウは巨体過ぎるからだろうが)。

ダチョウは上野動物園では1902(明治35)年1月に初めて購入しており、個体が死んでも数年のうちにはまた購入している 7。日本人にも比較的なじみのある動物だった。近代西洋文明を紹介する中で「動物園」という語を初めて用いた福沢諭吉の『西洋事情』(1866(慶応2).)にも、「獅子犀象虎」などとともに「駝鳥」の名が列挙され「世界中ノ珍禽奇獣皆此園内ニアラサルモノナシ」とあり 8、幕末には一般に通じる言葉だったと思われる。ただし、江戸期に見世物小屋などでダチョウと呼ばれていたものは、ほぼヒクイドリを指していたともいう 9。

鷲尾は『ふしぎなお庭』の「はじめに」で、楠山正雄、望月幸三、丹羽五郎、鈴木三重吉の先行訳が存在することに触れているが、なかでも丹羽の『子供の夢』の影響を強く受けていたことは、つとに指摘されている 10。丹羽の翻案でもドードーは「駝鳥」なのである。ちなみに鈴木三重吉訳というのは《赤い鳥》7巻2号(1921(大正10).8.)から8巻3号(1922(大正11).3.)まで連載された「地中の世界」で、ドードーは「奇態な大きな鳥」と翻案されたが、原典の 6章までで中断されたのでフラミンゴは登場しなかった。

もう1点、ダチョウを登場させたリライトに、1918(大正7)年《日本幼年》に連載された「アリス物語」というカタカナ童話がある 11。これはひらがなに修正されて日本幼稚園協会の『幼児に聞かせるお話』(1920(大正9).10.)に収録されたが、やはりドードー的立ち位置で杖をついた「駝鳥」が出て来る。これも丹羽の翻案に影響されたか。物語の大枠は原典に沿っているが改変は激しく、8章の赤く塗られるバラの花は「真白い菊」になっているもののクロッケーの場面には続かず、いきなり「自働車」に乗った白兎が現れ、それを鹿の背に乗って追うアリスが河に落下して夢落ちとなる。「アリス物語」のタイトルは永代の翻案に従った可能性が大きいが、内容的には関係がない。

こうして見ると幼年向けのリライトは原典の6章から、せいぜい8章くらいまでで翻訳そのものを放棄していることが多い。7章の論理遊戯や、9章の英語でなければ解らない洒落、10章の荒唐無稽なノンセンスや、11〜12章の裁判シーンは、日本の子どもに与えるにはハードルが高かった(あるいは現在でも)と察せられる。8章のクロッケーも日本人には全くなじみがないことから翻訳のネックで、これをテニスに置き換えたのは一種の創意だったとも言えよう。

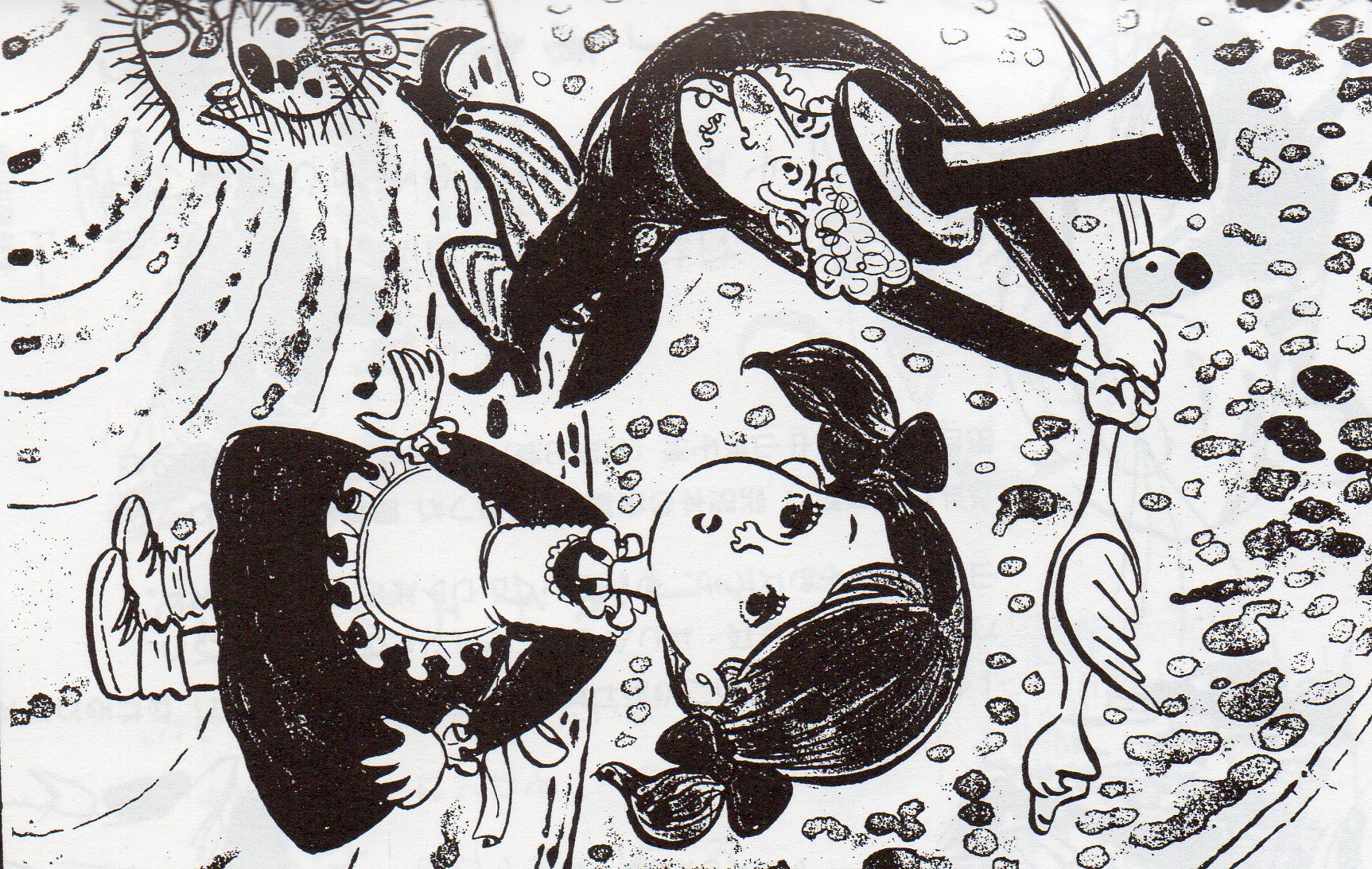

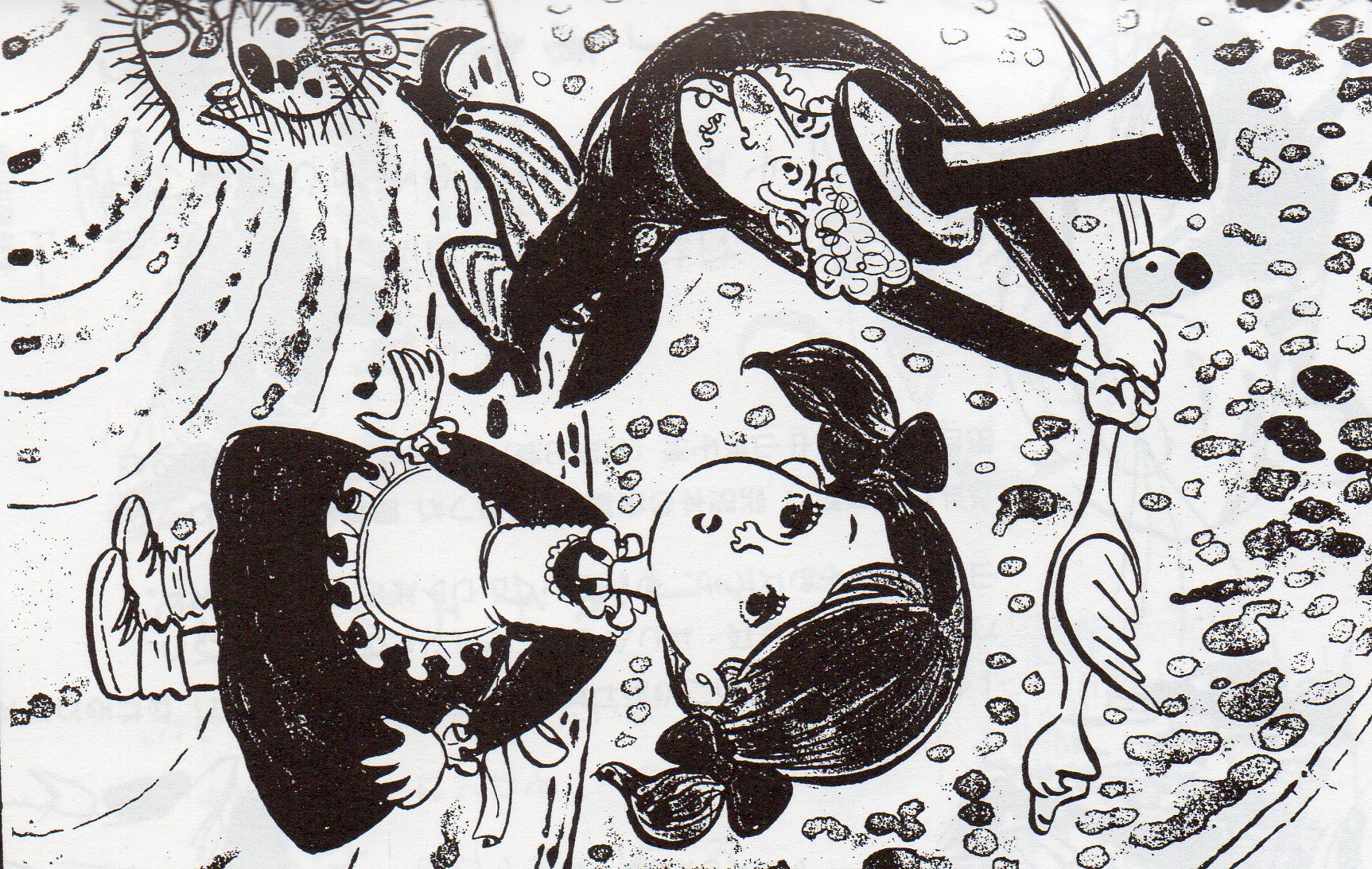

『ふしぎなお庭』のテニスは、丹羽の『子供の夢』に触発されたものと考えられるが、永代静雄の影響という可能性も考えられなくはない。というのも永代の『アリス物語』は1917(大正6)年《幼年の友》で「フシギナ クニ」としてリライトされている 12。カタカナ童話で署名がないが、永代自身によるか画家の川端龍子が書いたものだろう。『アリス物語』ではそれほど目立たなかったテニスの場面が、イラスト化されたことで印象的なものになっている(図2〔左図〕)。短文(見開き2頁)の連載で無署名なので、鷲尾知治が先行訳として触れなかったことは奇妙ではない。が、鷲尾は幼年雑誌に積極的に目を通していたはずである。『アリス物語』は文字どおりアリスの物語だったが「フシギナ クニ」シリーズの主人公は日本化されて「マリコ」となっており、これは『ふしぎなお庭』の「まりちやん」に引き継がれたのかも知れない。

『ふしぎなお庭』のテニスは、丹羽の『子供の夢』に触発されたものと考えられるが、永代静雄の影響という可能性も考えられなくはない。というのも永代の『アリス物語』は1917(大正6)年《幼年の友》で「フシギナ クニ」としてリライトされている 12。カタカナ童話で署名がないが、永代自身によるか画家の川端龍子が書いたものだろう。『アリス物語』ではそれほど目立たなかったテニスの場面が、イラスト化されたことで印象的なものになっている(図2〔左図〕)。短文(見開き2頁)の連載で無署名なので、鷲尾知治が先行訳として触れなかったことは奇妙ではない。が、鷲尾は幼年雑誌に積極的に目を通していたはずである。『アリス物語』は文字どおりアリスの物語だったが「フシギナ クニ」シリーズの主人公は日本化されて「マリコ」となっており、これは『ふしぎなお庭』の「まりちやん」に引き継がれたのかも知れない。

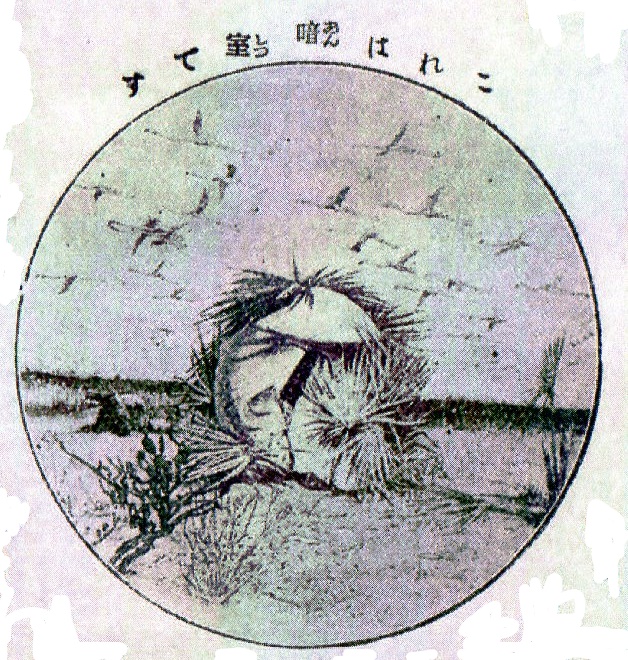

さて、クロッケーは「テニス」や「毬投げ」に変換されたものの、フラミンゴは省略された場合を除くと、丸山英観以来「紅鶴」か「フラミンゴ」で、ほぼ一貫している。例外は丹羽五郎の『子供の夢』のみであった。比較的なじみの薄い動物であったことを考えれば意外の感もあるが、多くの翻訳者たちはある程度の日本化をほどこしつつも西洋的雰囲気を重んじたのだろう。私(大西)は今まで『不思議の国のアリス』の完訳本を70冊以上、抄訳もしくはリライトを100種以上読んで来たが 13、「べにづる」「フラミンゴ」以外の訳には出会わなかった。しかし、1点だけユニークな事例として、ソノシートが付いた絵本の薩摩忠構成『ふしぎの国のアリス』(朝日ソノラマ〈朝日ミュージック童話〉、1969(昭和44).)において、文章は「べにづるの バット」なのに、イラストがタンチョウになっている。タンチョウは江戸時代には飼育法が確立していて、古来より日本人には親しみのあった鳥であるが、ほかに『アリス』に登場した例は知らない。このミュージック童話の絵は、東映動画などの創成期のアニメーターとして知られた大工原章によるもの(図3〔下図〕)。近年では連続テレビ小説「なつぞら」の井戸原昇のモデルとしても注目された。

付、永代静雄「探険実話 紅鶴の群(」

参考として永代静雄「探険実話 紅鶴の群」(《少女の友》1巻5号(1908.6.1.)、50-55頁)を、以下に新字旧かなで全文翻刻する。原文は縦書き総ルビ。特徴のある訓および難漢字の読みのみ〔 〕内に示す。「紅鶴」のルビは特記した 1ヵ所で「フラミンゴー」と読む以外は全て「あかづる」。文末に句点を補った箇所なども〔 〕で括った。促音が小文字なのは原文のママ。/\は踊り字。

一

世界には、紅鶴よりも大きな鳥類〔とり。以下も読みは同じ〕が沢山あります。また、紅鶴よりも美くしい鳥類が沢山あります。

しかし、美くしい鳥類の中では紅鶴が一等大きく、大きな鳥類の中では紅鶴が一等美くしい。

つまり、こんなに好く大きさと美くしさとを平均した鳥は外に有りません。だから、この鳥を専門に研究する学者が沢山あります。

紅鶴――英語では、フラミンゴーと云ひます。種類は、昔は二種でしたが、今では四種ありまして、中でも一等よく知られてゐるのが、アメリカ、フラミンゴーです。

紅鶴を研究するのには、それが卵を産んで、雛にして、育てるまでの間が最もよろしい。と云ふのは、その頃は数千の紅鶴が一つ処に集まるからです。

併し、そんなに沢山集まってゐる処へは滅多に行けません。行っても、すぐ逃げて終〔しま〕はれる。丁度いまから二十一年前、初めてアメリカの学者が紅鶴の群に近づきましたが、駄目。その雛を見ることも、写真を撮すことも出来ませんでした。何しろ、人が近寄ると、直ぐ逃げて終ふのですから、どうすることも出来ない。長い間、紅鶴の巣籠〔すごもり〕は、解らないことになってゐました。

二

処が、アメリカにフランクと云ふ、熱心な学者があります。今も活きて居る人ですが、どうかして紅鶴の巣籠ってゐる処を調べたいと思ひました。

そこで、これも熱心なお友達の学者と、愈々紅鶴探険に行くこととなり、今から五年前、三月の八日に船出して、かねて目星をつけて置いた島へむけ、出発致しました。

よく雨の降る頃で、二時間に六寸も溜る。風もすこしはある。その中を苦しみぬいて、五日目に漸〔やつ〕と目的地へつきました。鳥がゐるか、巣が見えるか、雛鶴がゐるか、と胸を跳らせながら上陸すると、まあ、四日前の大洪水で巣も何も流されてしまって、泥の中に卵が転がってゐる。中には潮〔しほ〕に浮いてゐるのもあるだけ。紅鶴の姿は一羽も見えません。

落胆〔がつかり〕しましたが、色々聞合せてゐる中〔うち〕、ナゾー島〔とー〕に、恒〔いつ〕もよりは沢山の群が巣を作ってゐるらしいとのこと。フランク達は又雨風を冒〔おか〕して航海を続けました。

いよ/\ナゾー島へ来て見ると、ボートを着ける処が無い。一日一昼夜、海の上を漂ようて、漸と上陸しました。処が、巌〔いは〕の上に砂が浅くて、天幕を張るのに大苦心です。まづボートを揚〔あ〕げて綱を結〔ゆは〕ひつけ、他の綱を笹や茂みに結へつけました。けれど、潮が来ると天幕の中から水が汲める位。それで一等高い処なのですから、どんな島だか、大抵は解る話です。

三

さて紅鶴はどの辺にゐるかと訊くと、案内者は一哩〔マイル〕以上も隔たった処を指示しました。見ると、草原〔くさはら〕の向ふに、淡紅〔ピンク〕色の固まりがある。確かに紅鶴〔フラミンゴー〕です。フランクを初め、一同は足を早めてそれに近寄りました。

島と云っても州〔す〕の様な処、処々に水溜りがある。それを渡って、草原を踏んで、十分間も歩いたでせう。淡紅〔とき〕色の群は、次第に明瞭〔はつきり〕となり、双眼鏡で見ると、疑ひも無い紅鶴の群。それが泥で造った巣の上に座ってゐます。一同は飛立つ様な思ひで近づいて行きます。 不思議な生活をする不思議な鳥を早く見たい。

もう七町半位しか隔たって無い処まで近づくと、風が吹く。自分達の方から島の方へ吹く。

すると、寂しい岸を洗ふ濤〔なみ〕の様な 紅鶴の鳴声(驚声〔おどろきごゑ〕)が聞えました。

その一声を聞くと、紅鶴の群は一斉に、その黒色〔くろ〕い、そして朱で彩〔あや〕どられた翼〔はね〕を羽叩〔はゞた〕きながら、巣の上に立上りました。風の吹く方を向いて、起上〔たちあが〕りました。

その一声を聞くと、紅鶴の群は一斉に、その黒色〔くろ〕い、そして朱で彩〔あや〕どられた翼〔はね〕を羽叩〔はゞた〕きながら、巣の上に立上りました。風の吹く方を向いて、起上〔たちあが〕りました。

尚ほすこし自分達が近づくと、紅鶴の群は荘厳〔おごそか〕な態度〔みごしらへ〕でもって動き初めました〔。〕勢〔いきほひ〕のある軍隊が進軍するかの様に、些しの紊〔みだ〕れもなく、羽ばたきながら、鳴交〔なきかは〕しながら、徐〔ゆる〕やかに前へと進む。

次第に近寄って、やがてもう三四町と云ふ時、群を率ゐた一羽が、空高く翔けり上〔あが〕る。と後に続いた一列また一列、また次の一列と順序を追うて大空へ翔けり初める。恰度〔ちよーど〕地面が鳥を吐出す様、また光り輝やく物が天へ向って流れる様です〔。〕

いま、鳥はみな大空を舞ってゐます。数にすれば尠〔すく〕なくとも四千羽。一塊〔ひとかた〕まりになって、風を切って舞ふ。やがては羽音を立てゝ、自分達の頭の上を横切る。まるで火の雲です。

いま、鳥はみな大空を舞ってゐます。数にすれば尠〔すく〕なくとも四千羽。一塊〔ひとかた〕まりになって、風を切って舞ふ。やがては羽音を立てゝ、自分達の頭の上を横切る。まるで火の雲です。

やがて、自分達は、泥で固めた巣の傍〔そば〕へ来ました。数限りも無い巣の中には、どれにも卵が一つづつある。で無ければ、やっと孵〔か〕えった斗〔ばか〕しの雛がゐます。あゝ此〔この〕雛鳥!これこそは疑ひも無く、初めて学者に発見〔みつけ〕られた巣の中の第一の雛でせう。

自分達が巣の傍に立ってゐると、今まで一しきり向ふ岸の沢に降りてゐた紅鶴の軍隊は、まっしぐらに自分達の上を目かけて舞降りて来ました。確かに、自分達を攻めに来た様な勢〔いきほひ〕。あっと一同が驚く暇に、幸〔さいはひ〕と群は一同の頭上を掠〔かす〕めて、くるりと又沢へ引返しました。

四

併し、通り一遍の見物に来たのではない。紅鶴の生活〔くらし〕かたを調べて、写真を撮らねばなりません。写真をとるのには鳥の巣の近くへ忍びよらねばなりません。

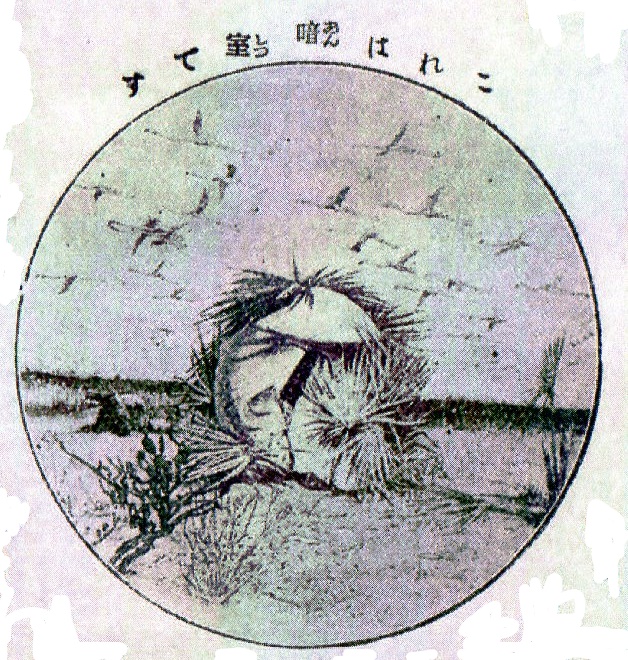

フランクは、かねて準備して来た暗室を、巣の近くに据付けて、中へ這入〔はい〕りました。軽い材料〔もの〕で出来た、大きな嚢〔ふくろ〕が暗室で、傘〔からかさ〕仕掛で開〔あ〕く様になってゐる。その表面〔をもて〕には、梭櫚〔しゆろ〕の葉を置いて、何だか鳥に解らない様に致します。

フランクは、かねて準備して来た暗室を、巣の近くに据付けて、中へ這入〔はい〕りました。軽い材料〔もの〕で出来た、大きな嚢〔ふくろ〕が暗室で、傘〔からかさ〕仕掛で開〔あ〕く様になってゐる。その表面〔をもて〕には、梭櫚〔しゆろ〕の葉を置いて、何だか鳥に解らない様に致します。

さて、フランクは翌〔あく〕る日の朝、暗室の中へ這入りました。紅鶴は一二度沢の方へ飛立ちましたが、もう人の姿が見えぬので、安心をして、今度は沢の方から、一斉に歩いて巣へ帰りました。それが暗室の傍を通る折〔をり〕には、さすがのフランクも小気味が悪くて、丁度敵陣の中へ忍びこんだ間諜〔まはしもの〕の様に、小さくなってゐました。紅鶴の群は一々自分の巣を知ってゐて、やがて其〔その〕上に座りました。

巣は泥で作ってある。高さは八寸から一尺三四寸、深さは二尺二寸もあるのがあります。波を避ける為め、こんなに高いのです。女鶴〔をんなづる〕が餌〔ゑ〕を取りに行くと、男鶴が代って巣の上に座ります。

フランクは、翌る朝紅鶴の不在〔るす〕を窺〔うか〕がって、沢山な巣の唯真中〔たゞまんなか。真っ只中〕へ暗室を運びました。手を出すと巣に触ることも出来る。巣の上に乗ると、自分も紅鶴の様に見える。併し、紅鶴は疑ふ状〔さま〕も無く帰って参りました。黄色い眼をした紅鶴の群は、暗室のすぐ前に座りこみました。

五

巣の中の卵は、大抵孵〔か〕えされて、中には雛になってから四五日目のもある。親鶴の不在〔るす〕中は、巣の近くをピョコ/\走り回ります。雛の間は、馬鹿に嘴〔くちばし〕が大きくて、それはどの鳥でもですが、下嘴は動かないで、上〔うは〕嘴だけを動かす。生れて三週間もすると、もう自分で餌をあさることが出来ます。

やがて五六日たちました。雨が降り続いたので、水が殖〔ふ〕えて巣のぐるりは湖〔うみ〕の様です。フランク氏初め一同の学者は、十分に紅鶴の群を調べあげて、これまでに誰れも発見することの出来なかった色々のことを識〔し〕り、種々〔いろ/\〕の写真を写すことが出来たので、やがて又海を渡って帰国致しました。

帰りがけに、紅鶴の雛を奪〔と〕って来て、食べて見ました処、その甘美〔おいしい〕こと!。〔文末句点ママ〕まるで頬ぺたが落ちさうでした。

以上。

落ちの部分は単行本『アリス物語』(1912.12.)の巻末に、狂人アリスがナイフを振るう事件を付加した永代静雄らしい無神経さだが、当時は残酷と思う読者も少なかったろう。

全体に異境冒険物として描かれている。フラミンゴを一般に紹介した初期の文献として注目に値しよう。当時 生態研究が緒に就いたばかりであったことが分かる。海外ダネだが元記事は発見できなかった。ナゾー島の場所も「謎」だったが、これはバハマの首都ナッソーではないかとのご教示をいただいた。ニュー・プロヴィデンス島に位置するが、Nassau Islandという呼び方もされていたのだろうか。鳥類学者フランクは、アメリカ自然史博物館のスタッフだったフランク・チャップマン(Frank Michler Chapman, 1864-1945.)であろう。『東北アメリカの鳥案内 Handbook of Birds of Eastern North America』(1895.)、『鳥の生活 Bird-Life: A Guide to the Study of Our Common Birds』(1897.)、『カメラによる鳥類学 Bird Studies with a Camera』(1900.)など多数の著作があり、《ナショナル・ジオグラフィック》誌ほかの常連寄稿者でもある。

別にフラミンゴの専門家ではない。1900年に野鳥の個体数調査、クリスマス・バード・カウント(CBC)を提唱したことでも知られる人物。CBCは世界最大で最古の市民参加型科学調査と言われ、現在も続く。永代の文章とはやや合わないが、1904年の5〜6月にナッソーでフラミンゴの営巣地を調査している 14。バハマの国鳥はフラミンゴで、今ではナッソーはこの鳥を観光資源のひとつとする。

本稿執筆時の永代は、文学者として身を立てるため苦闘している最中で、未だ本格的な新聞記者ではないものの、永代の盟友だった中山泰昌の回想 15 によると、一時期は神田錦町河岸で発行された「旅行新聞」の主幹であったとも言う。国内旅行のミニコミ紙的なものと推察する。岡田美知代と同棲、結婚する少し前の段階である。2人をモデルに話題をまいた田山花袋の「蒲団」(1907(明治40).9.)は前年の発表。後日譚となる花袋の長編『縁』(単行本1910(明治43).11.)に描かれた時期の永代の一面がかいま見える。

《少女の友》の同号には永代が須磨子名義で綴った「底無沼」も載っている。のちに「アリス物語」の通題が付けられる連載の5回目だ。ルイス・キャロルの翻案は最初の3回で終わり、独自の物語を手探りしていた頃で、水中を飛ぶ巨大な蝶の描写が印象に残る。その幻想性には当時の永代の不安定な心理が想像できそうだと言えば深読みし過ぎか。「紅鶴の群」にも空を舞うフラミンゴの群れが「まるで火の雲です。」という美しい表現があるが、これは英文の元記事にそのような文飾があったのかも知れない。体色の濃いアメリカフラミンゴの特徴を捉えた描写である。少女向けを強く意識した「底無沼」は匿名だったが、「紅鶴の群」は本名で書かれているのも興味深い。《少女の友》で永代が本名を名乗ったのは、これが初めてであった。 (2020.8.10.)

1 『上野動物園百年史〔本編〕』東京都(1982.3.)、127頁。『(同)百年史 資料編』(本編と同時出版)619頁には1933年4月に4羽が初来園したとの記載があるが、本編本文およびその年表によれば5月10日に8羽が送られて来たとあり、128頁に8羽の写真も載っている。

2 掛野剛史 編『コレクション・モダン都市文化 77 公園・遊園地・動物園・水族館』ゆまに書房(2012.6.)所収。

3 『上野動物園百年史』資料編619頁および本編年表564頁。

5 『上野動物園百年史』本編年表529-30頁。資料編613頁。

10 楠本君恵『翻訳の国の「アリス」 ルイス・キャロル翻訳史・翻訳論』未知谷(2001.3.)、84-5頁。

11 千森幹子『表象のアリス テキストと図像に見る日本とイギリス』法政大学出版局(2015.4.)、248-251頁。《日本幼年》の連載は第1〜3、5、6回(4巻6〜8、10、11号。1918.6〜8, 10, 11.)のみ確認されている。『幼児に聞かせるお話』と照合すると全7回と考えられる。

12 《幼年の友》9巻1号「フシギナ クニ -1-」(1917.1. )、同3号「フシギ ナ クニ -2-」(1917.2.)、4号「フシギ ナ クニ -3-」(1917.3.)、5号「フシギナ杖」(1917.4.)、6号「フシギ ナ ネズミ」(1917.5.)、7号「ナガイユメ」(1917.6.)の全6話。

雑誌名は《 》、単行本タイトルは『 』、叢書名は〈 〉、短編や連載のタイトルは「 」で括った。

そのほか一般的な引用と強調にも「 」を用いる。〔 〕内は本論文では基本的にルビを示す。

〔2021年 1月 1日up〕

〔→ Home に 戻る〕 〔→ 永代静雄入門/研究余禄 index へ〕

この作品は斎田喬によるモダンな挿画に一見の価値があり、クモの巣とカンガルー、ダチョウのひと齣も描かれている(図1〔右図〕)。著者の鷲尾も斎田も大正期「自由教育」運動の実践者で、とりわけ斎田がお遊戯会的な学校劇を広めた中心人物だったことを知っていれば、この内容もそれほど突飛とは言えない。ダチョウはフラミンゴの代わりではなく、物語の前半でドードーの役割で登場していた。もちろん『地下の国のアリス』の段階でキャロル自身がクロッケーの槌をダチョウとしていたこととは関わりがない(フラミンゴに修正されたのはアリスが扱うにはダチョウは巨体過ぎるからだろうが)。

この作品は斎田喬によるモダンな挿画に一見の価値があり、クモの巣とカンガルー、ダチョウのひと齣も描かれている(図1〔右図〕)。著者の鷲尾も斎田も大正期「自由教育」運動の実践者で、とりわけ斎田がお遊戯会的な学校劇を広めた中心人物だったことを知っていれば、この内容もそれほど突飛とは言えない。ダチョウはフラミンゴの代わりではなく、物語の前半でドードーの役割で登場していた。もちろん『地下の国のアリス』の段階でキャロル自身がクロッケーの槌をダチョウとしていたこととは関わりがない(フラミンゴに修正されたのはアリスが扱うにはダチョウは巨体過ぎるからだろうが)。 『ふしぎなお庭』のテニスは、丹羽の『子供の夢』に触発されたものと考えられるが、永代静雄の影響という可能性も考えられなくはない。というのも永代の『アリス物語』は1917(大正6)年《幼年の友》で「フシギナ クニ」としてリライトされている 12。カタカナ童話で署名がないが、永代自身によるか画家の川端龍子が書いたものだろう。『アリス物語』ではそれほど目立たなかったテニスの場面が、イラスト化されたことで印象的なものになっている(図2〔左図〕)。短文(見開き2頁)の連載で無署名なので、鷲尾知治が先行訳として触れなかったことは奇妙ではない。が、鷲尾は幼年雑誌に積極的に目を通していたはずである。『アリス物語』は文字どおりアリスの物語だったが「フシギナ クニ」シリーズの主人公は日本化されて「マリコ」となっており、これは『ふしぎなお庭』の「まりちやん」に引き継がれたのかも知れない。

『ふしぎなお庭』のテニスは、丹羽の『子供の夢』に触発されたものと考えられるが、永代静雄の影響という可能性も考えられなくはない。というのも永代の『アリス物語』は1917(大正6)年《幼年の友》で「フシギナ クニ」としてリライトされている 12。カタカナ童話で署名がないが、永代自身によるか画家の川端龍子が書いたものだろう。『アリス物語』ではそれほど目立たなかったテニスの場面が、イラスト化されたことで印象的なものになっている(図2〔左図〕)。短文(見開き2頁)の連載で無署名なので、鷲尾知治が先行訳として触れなかったことは奇妙ではない。が、鷲尾は幼年雑誌に積極的に目を通していたはずである。『アリス物語』は文字どおりアリスの物語だったが「フシギナ クニ」シリーズの主人公は日本化されて「マリコ」となっており、これは『ふしぎなお庭』の「まりちやん」に引き継がれたのかも知れない。

その一声を聞くと、紅鶴の群は一斉に、その黒色〔くろ〕い、そして朱で彩〔あや〕どられた翼〔はね〕を羽叩〔はゞた〕きながら、巣の上に立上りました。風の吹く方を向いて、起上〔たちあが〕りました。

その一声を聞くと、紅鶴の群は一斉に、その黒色〔くろ〕い、そして朱で彩〔あや〕どられた翼〔はね〕を羽叩〔はゞた〕きながら、巣の上に立上りました。風の吹く方を向いて、起上〔たちあが〕りました。 いま、鳥はみな大空を舞ってゐます。数にすれば尠〔すく〕なくとも四千羽。一塊〔ひとかた〕まりになって、風を切って舞ふ。やがては羽音を立てゝ、自分達の頭の上を横切る。まるで火の雲です。

いま、鳥はみな大空を舞ってゐます。数にすれば尠〔すく〕なくとも四千羽。一塊〔ひとかた〕まりになって、風を切って舞ふ。やがては羽音を立てゝ、自分達の頭の上を横切る。まるで火の雲です。 フランクは、かねて準備して来た暗室を、巣の近くに据付けて、中へ這入〔はい〕りました。軽い材料〔もの〕で出来た、大きな嚢〔ふくろ〕が暗室で、傘〔からかさ〕仕掛で開〔あ〕く様になってゐる。その表面〔をもて〕には、梭櫚〔しゆろ〕の葉を置いて、何だか鳥に解らない様に致します。

フランクは、かねて準備して来た暗室を、巣の近くに据付けて、中へ這入〔はい〕りました。軽い材料〔もの〕で出来た、大きな嚢〔ふくろ〕が暗室で、傘〔からかさ〕仕掛で開〔あ〕く様になってゐる。その表面〔をもて〕には、梭櫚〔しゆろ〕の葉を置いて、何だか鳥に解らない様に致します。