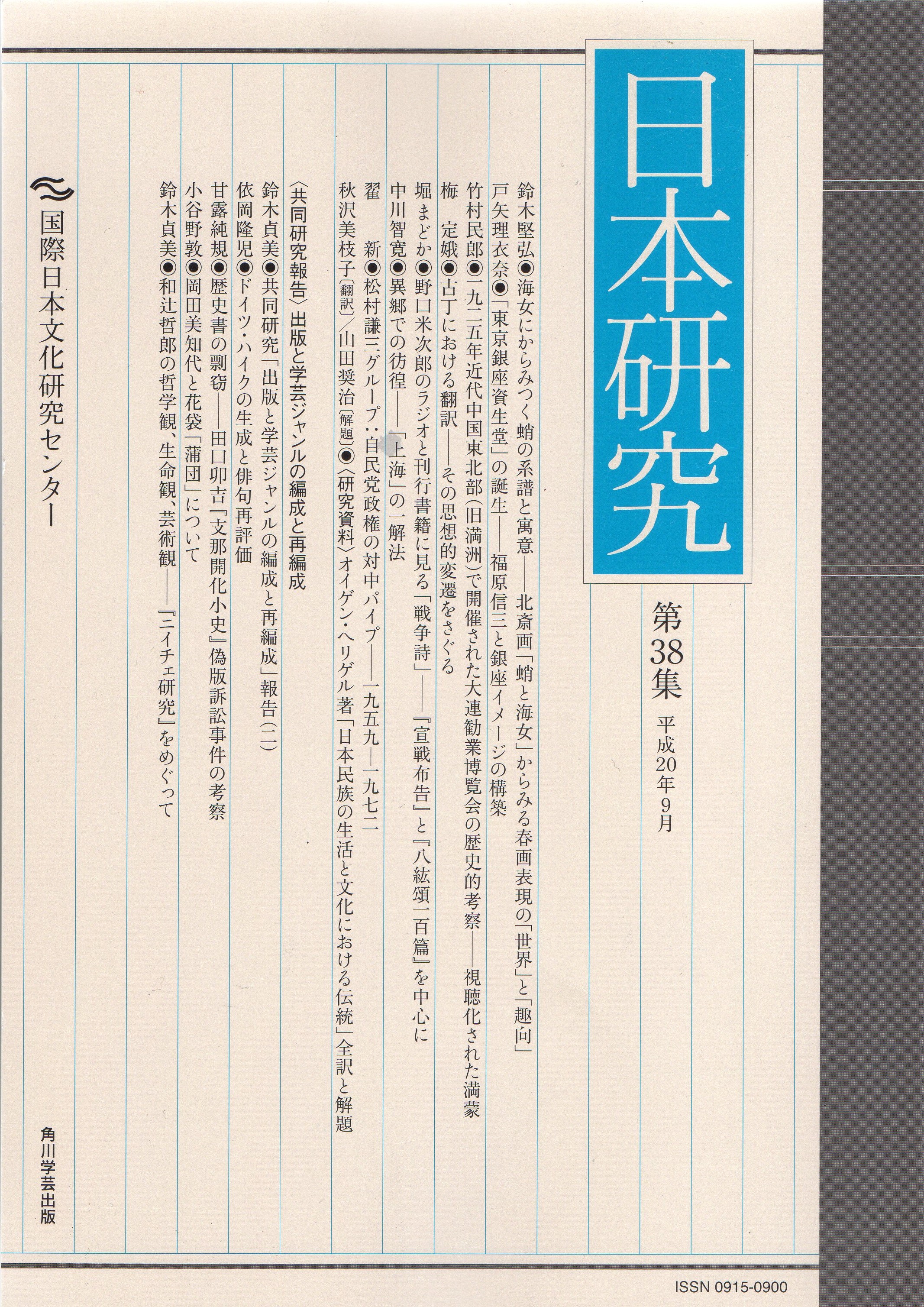

小谷野敦(こやの あつし/こやの とん)氏の「岡田美知代と花袋「蒲団」について」(《日本研究》38集、国際日本文化研究センター、平成20(2008)年9月)は、現在Web上で手軽に読め、美知代や永代の検索でも上位にランキングされるので、拙サイトまで読むような読者は、たぶん目にしているだろう。

小谷野敦(こやの あつし/こやの とん)氏の「岡田美知代と花袋「蒲団」について」(《日本研究》38集、国際日本文化研究センター、平成20(2008)年9月)は、現在Web上で手軽に読め、美知代や永代の検索でも上位にランキングされるので、拙サイトまで読むような読者は、たぶん目にしているだろう。この内容は小谷野氏の著書『リアリズムの擁護 近現代文学論集』(新曜社、平成20年3月)所収の同題論文と、ほとんど同文である。刊行年月が近いから当然の事だが、論中の誤りも、そのまま引き継がれているのは問題だ。 いや実際には《日本研究》の“共同研究報告”が先で、『リアリズムの擁護』の文章があとから書かれたのかも知れないが、前者の発行まで日があるのだから手直しはできたのではないか(まあ拙サイトなぞは当然、読んでないのだろうが)。 両論文の違いとしては、『リアリズムの擁護』にある大西小生についての紹介と田山花袋の短編「拳銃」「ある朝」についての言及が 《日本研究》版には無い、ということがある。 「拳銃」「ある朝」は附録として収録してある『リアリズム…』では触れられるが《日本研究》で触れても通用しないし、小生については ますます通用しない(笑)という判断だろう。 紹介というのは、論の末尾に、拙著 『「アリス物語」「黒姫物語」とその周辺』 が、“永代静雄を中心として事実関係をよく調べたものだが、永代と美知代に肩入れして、「蒲団」に描かれたような二人の実事を否定しており、承伏しがたい。”と書いているような事だ。 『リアリズム…』所収論文の終わりのほうには、永代との当初の肉体関係を否定した美知代の主張が“信用しがたい”理由などもちゃんと書かれているのだが、《日本研究》版では まるまる略されている(リンクした「リポジトリ」の論文を要約した頁では、最後にちょっと触れている)。 この問題は話し出すと長くなるので、いずれ稿を改めて論じたいが、私は著書で肉体関係は無かった、と断定しているわけでは無い。小谷野氏以前に美知代の弁明の問題点はすでに指摘されており、そこを遮二無二断定するほど考え無しでもない。 “経緯を整理してみた限りでは、美知代の弁明には信憑性があると思える。”とは書いたし、そう書くにはそれなりの理由があるんだけれども。 ただ、この問題にも関わって来る小谷野氏の誤りについては、以前述べた事の繰り返しになるのを厭わず ここで指摘して置きたい。 小谷野氏の論中、“明治三十六年十月に中山〔三郎〕が永代に会って、美知代が花袋の弟子になった話をした”(303頁。以下、頁数は《日本研究》誌)というのは、中山の記憶違いで明治37年の事。 中山の「花袋氏の作『蒲団』に現はれたる事実」では“三十六年”と書いているが、のちの手記(清田啓子「資料紹介 花袋「縁」中の一モデルの証言」)では“明治三十七年”と書いている。 これは早い時期に書いたもののほうが記憶に新しく正しいと思いたくなるところだが、当時の神戸教会〈教会月報〉から中山の言う信徒大会が37年の出来事で、36年に同様の大会が無かったのは確実だし、〈同志社新聞〉3号(37年11月1日)の記事からも37年の話であるのは間違いない。 当然、“翌三十七年夏、神戸に帰省中の永代に会いに行った時、永代から広島へ帰省中の美知代宛の手紙の投函を託されて驚いたという。”とあるのも38年の誤り。 “同じ夏、関西学院で開かれたキリスト教の夏季学校で二人は出会い、”と書いているが、拙著を読んでいながら、夏期学校を37年の事と思っているのだろうか。38年である事は〈基督教世界〉1143号(38年7月27日)の記事から疑いようが無い。 小谷野氏も同じ三章の冒頭に“明治三十八年に、美知代が永代静雄と知り合う。”と書いているのだから、いい加減だ。 つまり、“美知代から花袋宛の手紙の恋人気取りの調子が、みごとにこの三十七年の夏以降、消えているのと符節を合わせている。”というのも小谷野氏の勘違いであり、“恋人気取り”が消えたのには永代との出会いとは別の理由が無ければならない。 と言っても、日露戦争開始当初の、花袋が従軍するという事件に対する興奮も醒めて、美知代が冷静になって来たという理由以外は考えにくい。要するに手紙がエキセントリックな調子になったのは大部分、戦争のせいである。 これでは、美知代が師に“恋文めいた”手紙を送っていた事を、のちのち自身で忘れてしまっていたとしても不思議はあるまい。 余談になるが、“美知代に肩入れして”書いて置くと、美知代は必ずしも花袋宛の手紙から受け取られるような戦争礼賛の性格では無かった。 《中学世界》 6巻5号(明治36年4月10日)には、岡田眞鏡名義で次のような和歌を投稿している。

亡き父の形見のつるぎ とりはきて北京進撃かたる児あはれ “美知代宛の手紙に花袋が書いた詩が恋慕の情を表明していることくらい美知代も気づいていたはずだから、虚構だと美知代が書いているのは、世間体のためでしかない。”(309頁)とあるが、果たしてどうか。 確かに花袋は美知代に、小谷野氏が引用した恋の詩(304頁)を送っているが、美知代を名指ししているわけでも無く、美知代はそれこそ和歌のように「文学」的な虚構の詩と捉えた可能性は高い。 でなくとも、花袋は従軍の際、次のような歌を美知代に送っているのである(明治37年5月19日付)。

海にこひしき わが妻わが子 しかし、美知代の未発表小説「小夜子」に“師に対して尊敬と信頼の念を抱いていたが、「それは実際普通以上――恋であつたかも知れぬ。いや確かに崇拝の極、彼女は満身の愛を捧げた」とあって、これを花袋が発表してしまえば、「蒲団」の、時雄の滑稽な片思いという側面は削ぎ落とされるはずだった。”(309頁)と、小谷野氏が指摘してみせた面は重要で、私も美知代と花袋の間に“恋愛遊戯”があったとする説を全否定する気は無い。 もっとも、これは「蒲団」に、“あれだけの愛情を自分に注いだのは単に愛情としてのみで、恋ではなかつたらうか”(冒頭部)とあるのに応えた、小説としての結構から来る「告白」である事を割り引いて考えなければならないわけだが、恋かも、と書いたすぐあとで、いや崇拝の極、などと言い換えている点、美知代の本心に近いと思う。恋そのものと断定してないところがミソである。 以下、補遺として 「岡田美知代と花袋「蒲団」について」で、気にはなるが指摘し漏らした点など書いてみたい。 以下、息抜きの余談と思って欲しい。岡田美知代は美しかったのか? という話である。 〔以下、大西小生の Facebook 記事から小谷野敦氏と「蒲団」に言及したものを、いくつか紹介する。〕

ざっと読んだ本。作家の原稿料刊行会(浅井清・市古夏生監修:代表谷口幸代)編著『作家の原稿料』(八木書店、2015.2.)。 Amazonには小谷野敦氏ひとりのレビューが載っているが、小生がこの本を知ったのは「日本の古本屋」からのメール。知ってすぐに図書館へリクエストしたのだが、さすがに9000円+税は高すぎたか市立図書館は買ってくれず、県立図書館に買っていただいた。県立に頼むと購入するまで時間が掛かるんで、今ごろになって読んでるわけ。 本書は最初の5分の1ほどが「論考篇」で短い署名論文が7つ載り、あと大部分は “作家の原稿料” に関する「年表」で、元禄6年から昭和49年までを扱っている。 論考篇では、谷口幸代の「三上於菟吉「原稿贋札説」の虚実」を興味深く読んだ。戦前の流行作家、三上於菟吉(おときち)は東京毎夕新聞で永代静雄の部下だったことがあるのだ。 小谷野氏はレビューで谷口論文の注に文句を付けているが、於菟吉の代表作「雪之丞変化」が歌舞伎やオペラや宝塚公演やNHK正月時代劇になったという話は、たしかに論文の主旨からすれば不要だ。しかし、注を付けたくなる気持ちは分かる。書くからには於菟吉に興味を持ってもらいたいし、調べる過程で知った情報はどこかに残したくなる。小生には、こういう余計な部分も面白かった。 ほかでは市古夏生の「大正期における岩野泡鳴の原稿料」で、泡鳴が『プルタルク英雄伝』を翻訳して新潮社から原稿料をもらったが刊行された形跡がない、という話なんかが気になった。小生は永代静雄の『女皇クレオパトラ』の解説書を書いたときに『プルターク英雄伝』の邦訳史も、かなり調べたんだよね。 年表篇は、どこを読んでも実に面白いんだが、例えば明治39年、田山花袋の原稿料は前期・後期合わせて975円、博文館の俸給が600円。同じ年の夏目漱石の原稿料は「吾輩は猫である」5回分250円、「草枕」「坊っちゃん」「二百十日」計750円で合わせて1000円と、この時点では花袋に近い。このほかに当時の漱石には学校からの給与1860円がある。…といったことが、ひと目で分かるので便利だ。 花袋の原稿料については、ほとんど《田山花袋記念文学館研究紀要》の高橋博美論文に寄っているのだが、巻末出典一覧で、 「田山花袋に見る明治文士の「筆一本、箸二本」生活事情」(田山花袋記念文学館蔵、雑記帳)を資料として(2)」 と記しているのは、正しくは 「田山花袋に見る明治文士の「筆一本、箸二本」生活事情〜「酒悲詩痩録」収支メモと『近代十五編』『花袋文話』の出版契約証書を資料として」である。 なお、年表にも書いてあるし巻頭の浅井清論文でも特筆されているが、花袋の「蒲団」は作家の著作権を確立する上でも重要な作品だった。 「蒲団」を易風社の『花袋集』に入れて出版したとき、初出の《新小説》を発行していた春陽堂が、花袋を告訴したのだ。つまり原稿料を払ったら著作権は出版社に移ると考えていたのである。この裁判によって、原稿料は掲載料であって、これによって版権が拘束されることはない、との判例が出た(山崎安雄『春陽堂物語』)。この話は以前何かで読んだ気がしていたが、文献がハッキリしてありがたかった。

先月末、小生がルイス・キャロル協会の大会に出席していた頃、小谷野敦がブログに こんなことを書いていた(この記事は小谷野氏のTwitterにも転載されている)。 http://d.hatena.ne.jp/jun-jun1965/20161029 たしかに私は2007年12月18日の小谷野氏宛のメールで “ 柄谷行人が、「おそらく花袋はもっと懺悔に値することをやっているはずである」(記憶で書いているので、正確な引用ではありません)と、『日本近代文学の起源』で書いたのは、たぶん昔の河出文庫で「蒲団」とともに、花袋が美知代と肉体関係があったかのように書いた「ある朝」を読んだためでしょう。” と推測を述べていた。 相変わらず小谷野氏は いい加減で、河出文庫が旺文社文庫になっている。 小生は、たぶん、と書いただけで、事実は柄谷行人に聞いてみなければ分からないが(2007年頃の私は けっこう単なる思いつきでもホイホイ開陳していたが、何でも結びつけて考える傾向があったのは統合失調症の影響も確実にあり、今だったら、こう不確かな発言はしないだろうけど…)、柄谷氏は田山花袋が弟子の美知代の蒲団の匂いを嗅いだとか、大したことのない、どうでもよいことを告白している、と見たうえで、本当はもっと懺悔に価することをやっているはずだ、と書いていたのだ。 せめて河出文庫だぞ、ということだけでも、小谷野氏のブログに書き込もうと思ったが、このブログにコメントするためには「なぞなぞ認証」という、ふざけたもの(小谷野氏が大学1年生のころ好きだった女子の名前は? との質問)を正確にクリアせねばならず、あきらめた。まったく小谷野氏、どれほど自分大好き人間なんだか。

読んだ本。小谷野敦(こやの・あつし)『文章読本X(エックス)』(中央公論新社、2016.11.)。 https://www.amazon.co.jp/文章読本X-小谷野-敦/dp/4120049116/ 世に数ある『文章読本』を読む愉しみというのは作家(でない場合もあるが主に小説家)の、文章に対するスタンスを読むのが面白いのであって、文章が巧くなりたいからという考えで読んでも巧くなったりはしない。 この本は、内容が曖昧な名文よりも正確に意味の伝わる文章を書くべきだという小谷野氏の日頃からの主張が徹底していて、一方では豊富な事例で いつもながらの博識も感じられ、氏の書くものとしては上等な部類に入ると思う。 ただ、小谷野氏自身が認めているが、氏は名文というものを見分ける目利きではない。ダメな文章の指摘法も、手垢にまみれた常套句を使っているとか漢字が間違っているとかで単純である。 例えば有吉佐和子の文章は全くさげすんでいて、

というのを書き換えて、

と直しているのだが、小谷野氏の文章のほうが優れていると考える人が果たしてどれほどいるだろうか? 氏は “「人間というのは贅沢なものだ」という断定も、よく考えるとバカっぽい。” とか、さんざんに言ってるが。 最初のほうで「周知のとおり」とか「言うまでもなく」といった常套句について、芳賀徹は「周知のことなどというものはない」と語ったとか、“ 言うまでもないなら書かなければいいのに、書いてしまうのが病である。” と批判しているくだりがある。

花袋に肩入れするあまり、美知代を想像で見下している。最初、美知代が比較的平気だったのは「蒲団」が日本の私小説を代表する有名作になるなどとは思いもしなかったからだし、あとになるほど作品の名声は上がっていくから心理的苦痛は大きくなったろう。小谷野氏は自身がモデル小説などを書いているくらいで、書かれた人間の持つ恨みについて、決定的に感受性を欠いている。 過去の議論のような書き方をしているのも、平野謙の説のことなどを言ってるのだろうが、今は問題にもならないと読者を誘導しているようでズルい感じである。 なお花袋が「私のアンナ・マアル」と書いたのは『東京の三十年』で、美知代はこの本を晩年まで読んでなかった可能性が高いから、小谷野氏の文章は正確と言えない。アンナ・マールとはハウプトマンの戯曲『寂しき人々』に登場する女学生で、妻のある主人公が執着してしまう相手である。 小谷野氏の本を何冊も読んでいる人は、いきなり「蒲団」の話が出て来ても驚かないだろうが、初めて読む人は何のことやら、と思っただろう。 どうやらこれは学術的文章に「まあ」なんかは使わない方がいい、という例になりそうだ。エッセイなら、かまわないけど。 〔以上の Facebook 記事は2019年 2月 2日up〕 〔→ Home に 戻る〕 〔→岡田美知代は処女だった?のページへ〕 〔→ 永代静雄入門/研究余禄 index へ〕 |

“では岡田美知代は、ほんとうにそんなに美しかったのか? 不思議なことに、これほど文学史上重要なモデルでありながら、花袋関係の解説等に写真が出てこない。それで今回、田山花袋文学館のパンフレットでようやく見つけた。果せるかな、いかに明治期とは言え、この程度で「美しい」だの「華やか」だのとは言えない。〔中略〕

たとえば国木田独歩の最初の妻で有島武郎の『或る女』のモデルになった佐々城信子と比べてみれば、この程度の容貌の娘に、いかに花袋と言えども、本気で熱をあげるとは思えないし、妻やその姉の言葉も、既にして虚構としか思えないのである。”などと小谷野氏が書いていたからである。

“では岡田美知代は、ほんとうにそんなに美しかったのか? 不思議なことに、これほど文学史上重要なモデルでありながら、花袋関係の解説等に写真が出てこない。それで今回、田山花袋文学館のパンフレットでようやく見つけた。果せるかな、いかに明治期とは言え、この程度で「美しい」だの「華やか」だのとは言えない。〔中略〕

たとえば国木田独歩の最初の妻で有島武郎の『或る女』のモデルになった佐々城信子と比べてみれば、この程度の容貌の娘に、いかに花袋と言えども、本気で熱をあげるとは思えないし、妻やその姉の言葉も、既にして虚構としか思えないのである。”などと小谷野氏が書いていたからである。