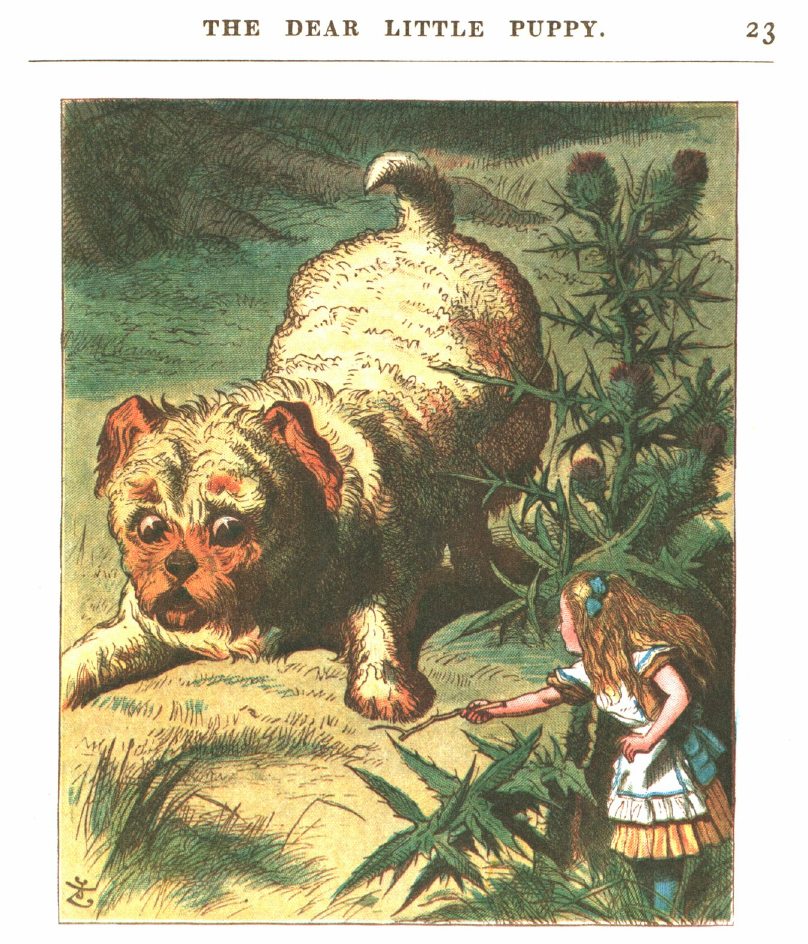

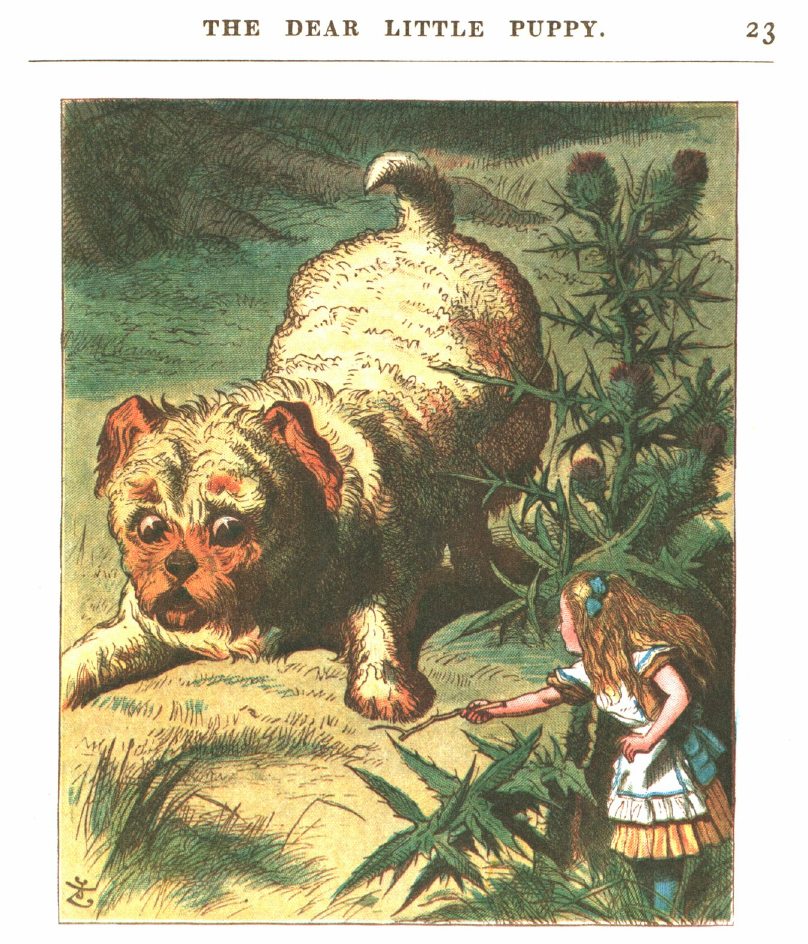

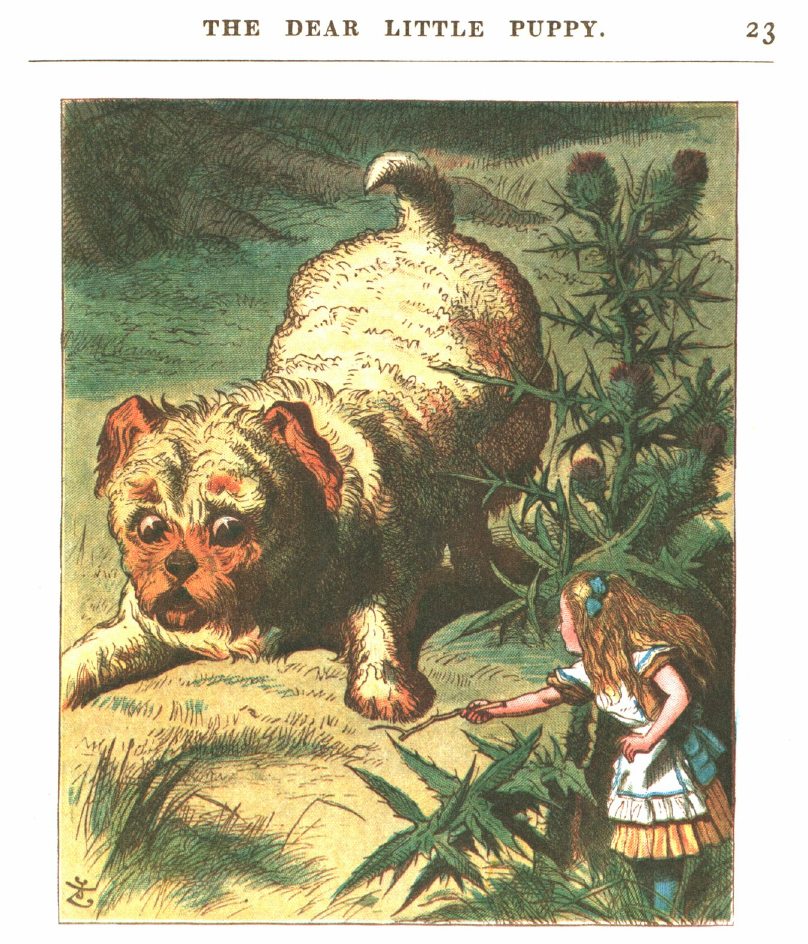

巨大な小犬 (An enormous puppy)

原文は別に地口ではないが、小犬なのに巨大であるという存在のおかしさ、また、巨大なのに小犬であると認識できることの面白さがある。

拙訳は、さくまゆみこ訳(1997.)の 「巨大な子犬」 に直接のヒントを得た。この絵本では 「犬」 にだけ漢字を用いているのが注意を引いたのだ

(→「チェシャーの猫」 および 「つわものは、料理人と、大きなネコの両名のみ。」の注 参照)。

この小犬はまた、第 8章クロッケー場のハリネズミなどと同様、言葉も しゃべらない、まともな動物で、『不思議の国』では逆に異様である。

多くの文学者に見られるように、キャロルも 「犬よりは猫」 に思い入れのあるタイプだったのか?

もっとも童謡や民話の世界では、猫のほうが活躍しがちであるが。

『不思議の国』に登場する動物たちは、トカゲや 7章のヤマネを含め、当時のペット・ブームを反映していると思われる。

一般論として言えば、ヴィクトリア朝において、犬は猫より、ずっと高級な動物だった。

2章末でアリスの話に登場するテリアも百ポンドの価値があるというが、それがもし純血統種であれば、数百ポンドの値がつくことも珍しくはなかった。

これに対し、猫は品評会に出されたとしても、例えばウサギやモルモットの添えもので出品されるという始末で、高額でも 1〜2ポンドだったという。

『シルヴィーとブルーノ』 13章は犬の王国のエピソードだが、さかんに行われた犬の品評会 (公開のドッグショーは1859年に始められ、ヴィクトリア期を通じて犬の値段は跳ね上がった)を背景にしていると考えられる。

ここでも犬は 「犬語」 を しゃべっているだけで、人の言葉には縁がなく (シルヴィーとブルーノは妖精なので、犬の言葉が理解できる)、犬の王様も「巨大な小犬」同様に、棒きれをくわえて走るのが大好きだ。

『シルヴィーとブルーノ完結編』(1893.)第 4章も 「犬の王様」 の話である。

なお、ネズミの尾話に出て来る「狂犬」フューリーのモデルは、本当に狂犬病にかかってキャロルの目前で射殺された犬だが、ヴィクトリア時代、狂犬病は非常に恐れられていた。

こうして見ると、キャロルは犬のことも なおざりにしてはいないのだが、チェシャ猫どころか、ダイナに比べても影が薄い印象なのは否めない。

(『シルヴィーとブルーノ』 16章には、頭と尻尾だけの犬という、いわばチェシャ猫的なキャラクターの話題も出てくるが… )

参照文献 ハリエット・リトヴォ(三好みゆき訳) 『階級としての動物 ― ヴィクトリア時代の英国人と動物たち』 国文社、2001.9.

桑原茂夫 『図説 不思議の国のアリス』(河出書房新社、2007.) 40頁には、『ガリヴァー旅行記 〔Gulliver's Travels〕』(1726.) と比較して、次のようなコメントがある。

仔犬がこのように巨大な恐ろしい存在になってしまう光景は、すでにガリヴァーが巨人の国(ブロブディンナグ国)

で見た光景でもある。ガリヴァーの場合も庭にひとりでいたとき、「小さな白いスパニエル犬が、何かの はずみで庭の中にまぎれ込み、

私が寝転がっているあたりをぶらつき始めた」。そしてアリスの場合は さっさとその場から逃げ出せたが、ガリヴァーは犬にくわえられて運ばれるという、しばらくは口もきけなかったほどの恐怖を味わっている。

この引用 は 『ガリヴァー』 2篇 5章からのもの。2篇 1章でも、すでに巨大な猫と犬が闊歩している。

アリスの小人化と巨人化 は、この場面に限らず、『ガリヴァー旅行記』 との類似を指摘されている。

小人化と巨人化 を、周囲の物が異常に大きく見える巨人国幻覚や、異常に小さく見える小人国幻覚 といった症状との関連で捉える見方もある。

宮本忠雄は、すでに 《別冊現代詩手帖》 『ルイス・キャロル』(1972.)所載の論文に、次のように書いていた (『言語と妄想』 所収)。

〔キャロルの〕日記では頭痛に先行して閃輝暗点という名で知られる眼の症状がおこると書きとめている (リップマン『片頭痛に特有な ある種の幻覚』 参照)。

これは不安や緊張の身体的表現と考えることもできるが、こうした片頭痛の際に時おり、身体変形感、大視症・小視症、離人症(人格感消失)、現実感消失、自我分裂感(または二重身)など一群の特有な症状が同時に出現することも臨床的に知られている。

これらはすべて 『アリス』 のなかに鮮かに描きこまれている おなじみの現象ばかりであるが、イギリスのトッドという精神科医は これら一連の症状を 「不思議の国のアリス症状群」(the syndrome of Alice in Wonderland) と名づけて、脳器質的な意味づけをおこなっている。

トッドは さらにその論文の末尾で 「ルーイス・キャロルが片頭痛を病んでいたという意外な事実は、アリスの迷いこんだ不思議の国の小路や わき道も その創造者(キャロル)の通いなれた場所だったのではないかという疑いを呼びおこす」 と述べている。

自分の身体が拡大・縮小されて感じられる錯覚が主症状で、ときに時間感覚の異常などを伴なうらしい。

統合失調症などで、こうした症状 に苦しむ人にとっては、「不思議の国のアリス症候群」 というファンタジックな名称が、一種の慰藉にも なっているようだが、

キャロル自身が、この症状から 『不思議の国』 の物語を発想した、というような説は、誤っている。

宮本教授も キャロルが こうした症状を体験していたとする説は “想像の域を出ない” と断っていたが、以下のサイトに 《Migrim〔片頭痛〕》誌 No.2(2000.) からの引用があるので参照されたい。

> キャロルの最初の片頭痛発作は、1885年、「アリス」 が出版されてから 20年後 に起こったと思われます。

本当は、もっとプリミティヴな感性から来たものではなかろうか。

ウィリアム・エンプソン〔William Empson〕 の古典的なアリス論(1935.) は、あまり整然としておらず、誤りも多く含んでいるものの、次のように語っている点には注目して置きたい。

子供たちは自分が大人から かくれることができるほど体が小さくなったり、大人を支配できるほど大きくなったりすることを考えるのを好むものである。

これが実際に起これば成長の主題が劇化されることになるが、『アリス』 両篇は この主題で貫かれている。

同様に 「ジャバーウォックの歌」 の魅力は、それが暗号 大人が子供から物事をかくしたり、子供が大人から かくしたりするときに用いる暗号だという点にある。

〔『牧歌の諸変奏 〔Some Versions of Pastoal〕』 柴田稔彦訳、研究社出版、1982. 302-3頁〕

シュルレアリスティックにしか読めないようなジャバウォッキーの詩も、こう言われれば、確かに、そのようなものである。

ここでの “成長の主題” というのは、もちろん、人格的な成長のことではない (世間には、アリスが 『不思議の国』 の裁判で、被告を冤罪から救い、最後に人格的 に成長したというような感想が、よくあるが、これは教養小説ではない。ノンセンスの本である)。

巨大化は、ほとんどの場合、アリスを困惑させるものなのだが、12章末で現実世界に帰還する直前に大きくなる場面では、“大人を支配できるほど大きく” なるというプリミティヴな面を残していると見られる。

一方で、アリスはガリヴァーのようには、ものごとに動じないというのが、ひとつの特徴と言っていい。

千森幹子教授(当時、助教授) の論考 「受難の旅人:ガリヴァーとアリス」(1991.) では、アリスの毅然とした態度を次のように評価している。

宮本忠雄氏が,その世界のめまぐるしい変化・流動,意表をついた展開について,「よくみると,じつは その背後に,正確さ・厳密さ・不動のものへの要求が感じとれるし,

これは幾何学的・論理的・合理的思考の表現以外のなにものでもない。」 と評するように,アリス自身が変化を被ったにもかかわらず,それは彼女の他者・外界に対する認識に,ガリヴァーほど大きな影響を与えていないといえる。

スウィフトは懐疑論的だが、キャロルは、少なくとも 『不思議の国』 の段階では楽天的で、ここでは アイデンティティの危機 も、アリスが口 にするほどに 深刻なものではない。

『不思議の国』 は 『ガリヴァー』 よりも、よほど安定感があり、ある面では、親指小僧的な物語や 古くからの巨人説話に近い感覚を保っている。