戦前リストに 「フシギナ クニ」 を追加。 これは、ちょっとした「新」発見だ。

まぁ 《幼年の友》 も児童文学研究者には、けっこう読まれてるんで (なにしろ一冊読み通すのに10分くらいしかかからないし)、「フシギナ クニ」 がアリスの翻案と知ってた人は少なくないようだが、

そのくせアリス・マニアには、ほとんど知られてないから紹介する価値はあると思う。これが永代静雄版のリライトと、ひと目みただけで気づく“研究者”は小生くらいなもんだろうし(笑) 先行研究は無いと思う。

大正初期のアリス受容史の空白を埋める作品でもある。このころはまだ永代版 『アリス物語』 に商品価値があったわけだ。

ひいきの引き倒しになるから過大評価は避けたいが、ちょっとしたミッシング・リンクになってて面白い。

永代静雄は 『満朝の花』 のあと、しばらく子ども向けの文章を書かないんだが、大正6年、軍事冒険小説 〈飛行式潜航艇 怪頭號〉 で復活する。『満朝の花』 に直結する秘密兵器ものとでも言うかな。

同年の後半からは萌芽的な怪奇探偵小説を連発し始めるが… これは、そのうち私家本ででも書こう。

今回 〔4月23日〕久しぶりに懐かしの高知へ足を伸ばすことになった。

今回 〔4月23日〕久しぶりに懐かしの高知へ足を伸ばすことになった。

高知県立文学館で開催中の 「日本探偵小説の父 森下雨村」 展(6月2日まで) の関連イヴェントで、

SF作家・森下一仁氏と 《新青年》研究会・湯浅篤志氏との講演を聴きに行ったのだ。

私にとっちゃ永代静雄研究の一環として、これは見逃せない (今のとこ永代と森下雨村に直接の関係があるとまでは言えないが)。

小生は前回の記事を書いたあと、チャリを飛ばして大阪南港へ直行。

大阪高知特急フェリー は21時20分に出航し、翌朝6時45分に高知港に着く。片道4500円 (往復だと復路が1割引)。バスなら6000円は下らないところ。青春18きっぷが使えない時期には、これが、いちばん安くつく。

(こんな格安旅情報を喜ぶ読者が大しているとも思えんが 〔…下略…〕)

ともかく、まずは予定どおり行動できたのだが、思わぬところで誤算もあった。

てっきりフェリーは空いてるだろうと (最近破産したくらいだし) 予約もしなかったんだが、この日はお遍路さんの団体が乗っていて、2等客室は人で埋まってた。

小生は寝袋持参(薄い毛布を借りると50円。ふつうはこれを借りる) だったから、まぁ遠慮して廊下みたいなとこで寝たけども、寝心地が悪い。連中は朝も早いから(日が昇るのをデジカメで撮ってるのが何人もいた)、すっかり寝不足になってしまった。

港から 「はりまや橋」 方面へは、ふつう直通のバスに乗る(190円ほど) が、小生はもちろん徒歩。

高知城あたりで浮浪者よろしく仮眠もとったんだが、結局、講演の途中で居眠りする失態を演じた。

まぁそれでも新情報がいくつも得られたし、雨村展のカタログも見るからに急ごしらえだが ご当地でしか知りえない情報が満載。けっこう満足できる収穫だ。

森下雨村展のカタログを“急ごしらえ”と書いたことについては、コメントが必要かもしれない。

このカタログは現在、雨村に関する最も詳しいデータベース、ということになるのだが、「略年譜」 は日付の表記法が一貫してなくて明らかに2種の年譜をつき混ぜたことが解ってしまうつくりだし、

著作目録も (私にとっては一番重要な) 少年向け小説の調べが、まだまだ行き届いてない感じなのだ。

この目録だと 《少年世界》 に雨村が初登場したのは、

大正12年6月 『活動狂ヂック』 で、ということになってしまうのだが、「活動狂のヂック」 は同年2月(28巻2号) から連載されているし、これは 1月まで連載された 「ニッパーの冒險」(大正11年の27巻9号から) に続くもの。

カタログの目録には12年10〜11月 『ニッパーの冒険』 とあるが、これはその年7月(29巻9号) から連載開始した 「續篇 ニッパーの冒險」 だ。

著作目録の部分は雨村のご子息が個人でまとめられたもの(一個人の仕事としては、これは大労作) を書き写しただけのようで、〈お断り〉 として “これまでの館図録の表記にならい、刊行本は 『 』、作品と雑誌は 「 」 に、と進めていましたが、変更による誤植をさけ、中途からはそのまま直さず混合併記にしました。” とある。

これでは文学館の仕事としてはあまりに怠慢で、展覧会の会期に合わせて大急ぎでつくった、としか見られないだろう。

しかし全体としては新資料満載で、現在これほど詳しいものは、たぶん存在しないから、探偵小説マニアなら高知県立文学館に直接問い合わせてでも手に入れるべきだと思う。

…にしても、私が雨村専門の研究者でコレクターとかいうんならともかく、生活費にも窮しながら生半可に調べている程度のことに遅れをとるというのは… と、がっくり来てしまったのだが、逆に考えれば、私なんぞにもまだ研究の余地があるということだ。

確認した限りでは雨村は大正8年5月 《少年世界》 25巻5号にも 「少年小説 不思議な謎」 というのを書いている。

大正時代から昭和初期にかけて、森下雨村(一名 佐川春風) は少年向け探偵小説では第一人者といっていい大人気作家だった。

このことは知られているようで、知られてない。

雨村展のカタログを見れば探偵小説ファンなら、雨村が大正5年 《少女の友》 に本格的にデビュー* して以来、ほとんど毎月切れ目なく

少年少女向け小説を書いていることに驚くだろう。

大正期を通じて、ずっとなのだ。横溝正史や江戸川乱歩がデビューした 《新青年》 の編集者として多忙な日々を送っているはず、と誰もが思って来たから、この作品数にエッ?と思う人は少なくないはずだ。

雨村自身はこういうことを全く誇らなかったから、今までなかなか本格的に注目されなかった。

* 正確には大正4年に別名義でデビュー。今度の 研究発表 で明治期の 『寶島探險』 も雨村の作と確定。

確かに雨村の少年小説は今日から見て格段に優れたものとはいえないかも知れないが、同時代的に見ればやはり優れているし、筆の速さなども含めて考えればその筆力は想像以上である。

昭和2年ごろには横溝正史が雨村の代筆をしなければならないほど、雨村の小説は欠けてはならないものだったが、大正期には代筆はまず無いと思う。

横溝は雨村について酒をちくっと飲みすぎて死んだ、みたいなことを書いたことがあるから、なんとなく雨村を好きではなかったんじゃないかと思っていたが、横溝とのつながりは仲々そんなものではない深いものだったことが高知の展示でよく解った。

雨村の日記が公けになったことで戦後、横溝が岡山に疎開中(ここで『八つ墓村』などの創を得た) にも雨村が横溝を訪ねていたことが発見され、これは今回の展示の見どころのひとつ。

『少年小説体系 第7巻 少年探偵小説集』 の解説では “大正後期の佐川春風の活躍は目ざましいものがあったが、昭和期に入ると意外に振るわない。” として乱歩の 『少年探偵団』 登場の前振りに使っているが、

今回発掘された 《月刊高知》 昭和25年2月号には海野十三(うんのじゅうざ/じゅうぞう)を 《少年倶楽部》 に推薦した話が載っている。“彼は科学畑出身だから少年ものにはいいんだろうと思ったが、これは大当たりで、少年ものとして海野君ほど売れた作家はないでしょうね。” と語る雨村。

これも (私には)うれしい大発見だ。海野十三は前年昭和24年に急死しているので、悼む気持ちから少し過大評価にはなってるんだろうが、ともかく雨村には十三に道をゆずったような感覚があったわけだ。

雨村のいいところは引き際の見事さで、昭和17年に郷里の高知佐川町に引っ込んでからは、ほとんど果樹栽培と農耕と釣りと読書に専念したようだ。これがいずれも堂に入っていて、ブドウは “森下家のブドウ” とまで呼ばれ、クリ林は研究林に指定され、

没後出版された釣り随筆 『猿猴 川に死す』 は、2005年3月と4月に 〈平凡社ライブラリー〉 と 〈小学館文庫〉 でダブルブッキング? となって再出版された。

この後半生を評価する視角は、最近までほとんど無かったのだが、小学館 《B-PAL》 のライターで、ブラックバスなど外来魚問題やネイチャー系のフィールド・ワークが多い かくまつとむ(鹿熊勤)氏や、

東京在住のSF作家・SF研究家ながら雨村の遠縁で、実はけっこうカントリー派? な森下一仁氏といった適材を得て、一気に再評価が進んだといえる。

雨村周辺の研究は、この先、本格的に進んでいくだろう。

ところで、森下雨村について “永代静雄研究の一環として見逃せない” なんて書いたが、これは研究者レヴェルの人が読んでも、たいていは???という感じだろう。

ふつうの読者だと永代静雄自体、聞いたことがないと思う。そのへんの人名辞典にも載ってないし、載ってたとしても田山花袋の 「蒲団」 のモデル、というくらいのことしか書いてない。

まぁ横田順彌先生の本とか読んでる人は知ってるだろうし、最近じゃ永代周辺の人脈はけっこう注目されて来ている。その方面を研究されている人は、前回リンクした森下一仁氏の発表(以下、森下レポート) を読んで、

オッと思ったかも知れない。初期の森下雨村の人脈と永代の人脈が、そう遠くないことに、だ。

森下レポートで “大正5年に発刊された〈探偵雑誌〉の編集長” として紹介している安成二郎は、永代静雄の親友だ。

創刊当初の 《新青年》 は、この短命に終わった 《探偵雑誌》 を意識していたことが知られている。

ただ私は 《探偵雑誌》 を未見なんで、その点について、まだ大したことは書けない。

次に気になるのは馬場孤蝶との関係。孤蝶というのも文壇歴が長いだけに、いろいろの面から語れる人だが、探偵小説マニアなら、森下雨村の 「温故録」 という文章(《新探偵小説》 1948年5月号。『〈甦る推理雑誌〉 3 「X」 傑作選』 光文社文庫に所収) を思い出すだろう。

そこでは博文館の 〈探偵傑作叢書〉 50巻の監修に孤蝶が関係していたことなどが明かされ、“天渓先生と同様、探偵小説揺籃期のよきアドバイザーであった” と孤蝶を位置づけている。

雨村にとっては孤蝶は長谷川天溪 (この人もいろいろな面から語れる面白い人物で、アリス・マニアには 『鏡の国』 を初めて翻訳紹介したことで知られている) と共に早稲田時代の恩師ということになる。

正確には孤蝶のほうは慶応の先生だが、早稲田に出講して来ていたのだ。

そういうわけで孤蝶から雨村へ、というヴェクトルでのみ考えてしまいがちなのだが、「温故録」 をよく読めば “趣味の多方面の先生だったから、僕なんか 安成貞雄君や和気律次郎君もその頃としては相当の探小通〔探偵小説通〕 で、

ルブランの 『虎の牙』 がマタン紙に連載される前に英訳になって居ることを僕に教えてくれたのは安成君であった の話をきいて、探偵小説に興味を覚えられるようになったのも不思議ではない。” と書いている。要は、生徒の側からの影響が大きいというのだ。

長谷川天溪を探偵小説の世界に巻き込んだのも、これは間違いなく森下雨村である。

ちなみに安成貞雄と和氣律次郎は、馬場孤蝶が衆議院に立候補したさい発刊された 『孤蝶馬場勝彌氏 立候補後援 現代文集』(森下レポート参照) の編集者となっている。

この『現代文集』は ぶ厚い本で、論文もあれば創作小説も詩も戯曲もあり、たいていは孤蝶に共鳴する革新的な人々が書いてるのだが、同郷のよしみで大町桂月が 「伊勢参宮」 を書いてたり、女権拡張反対論者の青柳有美も書いてたり (これは青柳が《実業之世界》編輯局長だったからだが)、実に雑多で多面的に語れる内容を持っている。

まぁ巻頭に掲げられた夏目漱石の講演 「私の個人主義」 は、個人個人がそれぞれ借り物でない自前の考えを得心のいくように持たねばならないが、人には自分の考えを押しつけないようにすべきという話だから、『文集』 の内容がバラバラでも矛盾はない(笑)

安成貞雄の弟である安成二郎も 「最近二年間のわが生活の記録」 と題して、この 『文集』 に短歌を寄せている。

豊葦原瑞穂(の國に生(れ來(て、

米が食へぬとは、

嘘のよな話。

たぶん安成二郎の 「作品」 として最も有名なのは、こういう涙なくしては読めない一連の貧乏短歌である。

安成二郎について最も頻繁に論及されるのは、アナーキスト大杉榮との交友に関してだが、その二郎が 『愛國小説 満朝の花』 の永代静雄と非常に親しい友人だったのだから面白い(これは二郎の書いた本を 2、3冊読めば、すぐ解る)。

明治とか大正期において、幸徳秋水のような切れ味の鋭い人を別にすれば 「愛国」 と 「社会主義」 は対抗概念というのでもなかったんで (これは昭和初期でもそう言える。『資本論』 を最初に完訳した “愛国社会主義者” 高畠素之なんて完璧に右翼だし)、

そう考えると森下雨村がクロポトキンを訳しつつ、『少年團と青年團』 を書いたりするのも不思議じゃなくなる。

それにクロポトキンは単に 「社会主義者」 として見ると大したことないし (雨村が翻訳した「農奴」も、せいぜい反封建主義というくらいの内容。郷里では大地主だった雨村が戦後の農地改革で苦労したことなんか考え合わせて読むと妙味があるが、この問題についても雨村自身は特に愚痴を言ってない。「親爺はいいときに死んだ」 とか漏らした程度)

明治期にけっこう読まれたんだが、弱肉強食の時代に “相互扶助” みたいなことを唱えたから、なんかコミュニズムが心やさしい思想みたいに考えられていたふしがある。

一方 『少年團と青年團』 は、当時日本のボーイスカウトが “忠君愛国” をたいてい第一綱領に掲げていたことなんかが解って、へぇという感じの本だが、そういうお約束の部分を無視して読めば、星から方角を発見する方法や手旗信号、ロープの結び方、小屋の建て方… 外国の少年義勇団についてもインディアンのトーテムに学んだ分隊名 (馬分隊とか犬分隊とか)、

救護班とか飛行班の徽章とか… 直接関係ないと解っていても、どうしても 『少年探偵手帳』 的なものを思い出して愉快になってしまう。“野人” 雨村には、むしろふさわしい本じゃないだろうか。

一方 『少年團と青年團』 は、当時日本のボーイスカウトが “忠君愛国” をたいてい第一綱領に掲げていたことなんかが解って、へぇという感じの本だが、そういうお約束の部分を無視して読めば、星から方角を発見する方法や手旗信号、ロープの結び方、小屋の建て方… 外国の少年義勇団についてもインディアンのトーテムに学んだ分隊名 (馬分隊とか犬分隊とか)、

救護班とか飛行班の徽章とか… 直接関係ないと解っていても、どうしても 『少年探偵手帳』 的なものを思い出して愉快になってしまう。“野人” 雨村には、むしろふさわしい本じゃないだろうか。

…話を戻すが、永代静雄は馬場孤蝶とも関わりがあった。大正2年に出版したフランスの田舎を舞台にした小説の翻訳 『都會病』 に、孤蝶が序文を寄せているのだ。永代は英語版の本を丸善で買っているが、最初にこの本を知ったのは友人が孤蝶からこれを借りて読んでいたのを見たからという。

この “友人” が誰か、むろん完全な証明は難しいが、孤蝶とのパイプの太さ、永代との親しさから考えれば、十中八九、安成二郎だろう (二郎自身、『都會病』 を例に挙げて永代が文壇に進むことを期待するように書いたこともあった)。

もっと微妙なつながりもある。

曲がりなりにもアリスの翻訳史をやってる小生としては、ヴィクトリア期の文学がどう訳されて来たかも、それとなく気にしつづけているのだが、例えばディケンズの 『オリヴァー・トゥイスト』(1837-39.)。

この小説のダイジェスト版を、1913(大正2)年、ちょうど永代静雄が 《少女の友》 に 『満朝の花』 を書いていたころ、その妻・永代美知代が 《少女世界》 に 「英國の子供小説」 として連載している。

副題のような形で、最初 “オリヴァー・ツイスト”、2回目はウ点を避けて “オリバー・ツイスト”、3、4回目が “オリバー・ツヰスト” と付けられてるが、まぁ Oliver Twist である。全5回と思うが5回目は私は確認していない*。しかし、この翻訳自体はここ数年で、永代(岡田)美知代の 「業績」 のひとつに数え挙げられるようになったので、きちんと研究してる人はいるはずだ。

原本は子どもを初めてリアルに描いたとも論じられる小説だが、連載の2回目なんか見開き2ページしかないくらいで、さすがにカットしすぎではある。しかし、とにかく訳した時期が早い。

『お前は孤児(だね、さうだろう。』

『孤児(つて何(ですか。』

『此奴(馬鹿だね、孤児と云(ふのは親無しの事だよ。』

オリヴァーは烈(しく泣き出した。

『泣いて如何(なる! その代りにお前を養(つたり、世話してくれる人達のために、お祈(でも

あげるが可(い! 馬鹿奴(、明日から六時に起きて仕事にかゝるんだぞ。』 〔原文旧字体、総ルビ〕

アップ・テンポで、これはこれでいいかも。

そして、実は森下雨村にも、Oliver Twist の翻訳がある(!) 1921(大正10)年4〜7月 《少年少女譚海》 に連載された「ヂツケンス物語」副題「孤兒オリバー」だ。孤児のルビは “こじ” と “みなしご” が半々。

高知の雨村展のカタログでは “ヂッケンズ物語” となっているが、戦前の翻訳では 「ヂッケンス」 と最後が濁らないのがふつうみたいで、永代美知代の表記も “ヂツケンス” である。

逐語的な翻訳で早いのは改造社版 〈世界大衆文学全集〉 9巻 デイツケンス著 『オリヴアー・ツウイスト』(1930.)、馬場孤蝶訳だ!! 同社の 〈世界大衆文学名作選集〉 17巻(1939.) ではデイッケンス 『オリヴァー・ツゥイスト』 の表記らしい。何にせよ、この小説が世間的に知られたのは孤蝶訳による、と言っていいだろう。

となれば雨村が Oliver Twist を知ったのも孤蝶か、孤蝶を中心とする文学サロンを通してである確率は高い。

…といってもディケンズのような有名作家で、大正10年ともなると断言はできないが。

少なくとも永代美知代は、英文学者である兄の岡田實麿(じつまろ)から知った可能性が大きい。

岡田實麿も、知らない人は全く知らないと思うが、夏目漱石が小説専業になって旧制第一高等学校をやめたあと後任の教授で入った人物。

明治大学でも英語を教えたが、その後、東京高等受験講習会に腰を落ち着けた。これが、のちの駿台予備校で、實麿はそこの英語教育の基礎を作ったと言われている。

永代静雄も、けっこう知恵を借りたりしていたようだ。

* 後注。 この回は永代美知代の故郷、広島の上下町で読ませていただいた。表記は “オリバア・ツ井スト ”。やはり全5回で完結している。

美知代自身が保存していた少女雑誌などの記事が上下町歴史文化資料館に寄贈されているのだが、ここには逆に Oliver Twist の連載 第 2〜5回分しか残されていないので、お礼の意味で、初回の掲載されている 《少女世界》 の所在を知らせておいた。

話を戻すが、雨村にとって 《少年少女譚海》 の仕事も、ふつう思われるより重要だったと見るべきだろう。

まず博文館が 《譚海》(たんかい、と読む) を創刊したのは1920(大正9)年1月。同社の 《新青年》 創刊と全く同時である。

つまり 《譚海》 創刊も、《日本少年》 《少年倶楽部》 など他誌の成功を意識したのはもちろんだろうが、そもそもは社内の経営刷新から生れたものだ。

《新青年》 は、かつて日本SFの父・押川春浪が起こした 《冒険世界》 の後継誌である (前に挙げた 「温故録」 では雨村は “改題して 「新青年」 となって” という表現さえ使っている。言うまでもなく押川春浪は博文館をやめて明治末年 《武侠世界》 を起こし、大正3年に病没していたが、春浪亡きあとも 《武侠世界》 のほうは人気があった。

本家の博文館としては新生面を切り開く必要に迫られていた。そのために招じ入れられたのが長谷川天溪であり森下雨村だったのだ) が、ふつうに考えて 《新青年》 だけでは 《冒険世界》 の持っていた少年層を取りこぼしてしまう。その受け皿に 《譚海》 が作られた、という理解でいいんじゃなかろうか(《少年世界》 も、ずっと存続してはいるが)。

社風刷新の中心に立たされた雨村が 《譚海》 創刊号から翻訳を載せているのも、だから当然ともいえる。

雨村展カタログの著作目録では誤植もあり間違いが多いから、改めて整理してみると…

まず、1920年1〜4月、7月、11月(1巻1号〜4号、7号、11号) に 「トム、サム譚( ちび助の冒險」 連載。

「トム・サム」 は、Tom Thumb=おやゆびトムなわけだが、当時 《赤い鳥》 《金の船》 等の 「童話」 は、新たな時代を匂わせていた。その隆盛を雨村が意識しながら訳したと見てよさそうだ。

書誌的なデータを提供する意味で、どうでもいいようなことまで書くと、連載第1回の目次のみが 「トム・サム物語」 である (2回目以降は目次も 「譚」)。本文では 「トム、サム譚」 が角書(ツノガキ)の扱い。

つまり、「ヂツケンス物語 孤兒オリバー」 では 「ヂツケンス物語」 のほうが文字が大きいが、「トム、サム譚 ちび助の冒險」 では明らかに 「ちび助の冒險」 のほうが雨村のつけた本来の題名だ。

《譚海》 の目次を眺めると 「三國史物語」 「ガリバー譚」 「義經(よしつね)物語」 などが並んでいて、「トム・サム物語」 もそういう編集方針に合わせた題と解る。

連載が飛び飛びなのは、《新青年》 創刊の忙しさを考えれば、ごく自然だろう。

雨村は2本以上の同時連載をほとんどやってないのだが、筆の早い雨村がこうして休筆していることが逆に、初期において代筆のなかったことを証明している (まぁこの頃は文名が高くないから、代筆なんて問題外だが)。

ともあれ、大正9年時点の雨村には一種の覇気があった。時代に新潮流をそそぎ込もうとしていた。

この年訳したアーサー・グリフィス 『警察と犯罪の秘密』 については「温故録」でも読んでもらうことにして、やはり同年にクロポトキンの 『露西亞文學講話』 を翻訳出版しているのは注目される。

これは馬場孤蝶・佐藤緑葉(りょくよう)との共訳 (本名の森下岩太郎名義)。

先にクロポトキンは明治末には(例えば当時流行の社会ダーウィニズムに対して)救いのある思想だったことを書いたんだが、大正9年には全く反政府の思想として弾圧の対象だった。

というより 「クロポトキンの社会思想の研究」 という論文を書いた森戸辰男 に、この年禁固刑が下された事件があり、孤蝶らの本も、どうもそれに抗議して、あえて出版したものと思われる。

そう考えると、この時期、孤蝶と雨村とのつながりは想像以上に密接で、やはりディケンズも孤蝶の影響だろうという気がして来るが… 私の注目点は実は別にある。

驚くなかれ、佐藤緑葉もまた、愛国者たる永代静雄の友人だったのだ!

誤解ないよう書いておくが、おそらくクロポトキンの翻訳に最もこだわっていたのは佐藤緑葉である。

若山牧水が主宰した雑誌《創作》に1910(明治43)年12月号から翌年8月号まで、佐藤緑葉訳編・クロポトキン著・日本六氏研究 『トルストイの思想と文學』 東雲堂書店刊、という広告がずっと載っているのだが、これは刊行されなかった。

刊行が取りやめになった理由が研究されてるのかどうかよく知らないが、ふつうに考えて大逆事件(1910年に発生し、翌年 1月幸徳秋水らの死刑がスピード執行された) の影響だろう。

しかし版元もむしろこういうものを出したがる書店だし、自主規制だか外圧だかが解らない。日本六氏というのは内田魯庵・徳冨蘆花・島崎藤村・馬場孤蝶・島村抱月・昇曙夢(のぼりしょむ/通称のぼるしょむ)なのだが、出版を嫌がりそうなのは島村抱月くらいか。藤村あたりも意外と怪しいな。

などと憶測を書いててもしかたないが、真相がどうであれ緑葉はくやしかったに違いない。

だから大正9年の 『露西亞文學講話』 出版は一種のリヴェンジと言える。

ただこの本は無政府主義とは関係がない、文字どおりプーシキンからチェーホフあたりまでを概観したものに過ぎないから、いくら当時でもこれで直ちに逮捕されるなんてことはありえない。

堅い内容の本で定価も貳円六拾銭とめちゃ高なのだが、大阪府立図書館所蔵版だと大正九年六月五日初版、同 十日再版、十五日三版となっていて、あるいはマズそうな文句でもあって刷り直した可能性もあるが、ふつうに受け取れば書店からの注文が予測以上に殺到したのだろう。

一面から見れば、森戸辰男の筆禍が話題になったことを当て込んだ出版ともいえる。

雨村がどの程度を翻訳したのかさえ解らないから、雨村の反骨心の基底にクロポトキンを見るような論には疑問があるが、まぁクロポトキンの出版に名前を使われるだけでも勇気のいることに違いはない。しかし雨村に左翼的な要素のほとんどないことは改めて言うまでもないだろう。

永代静雄にしても安成二郎との親交が長く続いたくらいで、ジャーナリストとしては左派の活動にも理解を見せる書きぶりだった。

といっても一歩も二歩も引いた客観的な見方で、永代自身に左翼性はない。

むしろ文壇的には無視される少年小説で漏らした愛国心のようなものが永代の本心に近いだろう。

そういう部分が見えてしまうのが“子ども向け”の怖さであり面白さである。

ところで佐藤緑葉といえば文学史にそこそこ詳しい人なら 「あ。牧水の友人ね」 と言うような人で、永代静雄も緑葉を通じて牧水と親交が生れたようだ。

(おっと。小生としたことが、なんか「愛国右翼」vs「左翼」みたいな まとめ方をしてしまった。しかも、こういう書き方をしたときのほうが読者は安心するらしくて、拙文を見直したみたいなことを言って来る人もいるんだから、どうにも始末が悪い。

ちょっと油断すると、こういう紋切り型の思考パターンにからめとられてしまう。)

考え違いをする人もそんなにはいないと思うが、別に永代静雄がジャーナリスティックには嘘を書いて、少年小説ではフィクショナルなポーズを取らなかったとかいう意味で書いたんではない。

永代自身は、自分の書くものに、まるで矛盾なんか感じてなかったろう。愛国的な面を隠す理由なんて当時はないわけだし。

このあたりのことはいずれ整理して(こういう一般向けサイト以外のところで慎重に)書かねばならないが、ともあれ 右 vs 左みたいな戦後ふうの見方では、大したことは解明できない。

前回までの書き方だと安成二郎を全くの左翼のように思ってしまう人も多いと思うが、そういうのでもない。いちいち論じてもいられないが、例えば菊池寛と安成二郎はけっこう交流がある。後年の安成は多くの文人からもらった手紙を屏風に仕立てて密かに誇るような面があって、芥川にも一筆書いてもらったりしている (なんでこんなエピソードにこだわるかと言えば、

芥川・菊池共訳の 『アリス物語』 が永代の 『アリス物語』 の題を意識してるかどうかが気になるからだが。

他にも根拠はあるけれども、少なくとも菊池が永代静雄の名前も知らなかったというようなことは考えられない)。

兄の安成貞雄にしても、思想的には初期社会主義者としか言いようがないが、この人の面白さはまた別のところにある。論じてるヒマはないが、自身のことにはズボラなようでいて他人には面倒見がよく、永代静雄を 〈中央新聞〉 にいた小野瀬不二人(おのせ ふじひと)に推薦して入社させたのは安成貞雄だ。これは1909年のこと。

新聞記者としての永代の成績が抜群だったから若山牧水を 〈中央新聞〉 に採用するに至ったのだと 《創作》 若山牧水追悼号で 光用穆(みつもちきよし) は書いている。

小野瀬不二人もジャーナリズムの歴史をかじった人にはよく知られているが、たぶん全然知らないだろう読者にはどう説明すればいいか。のちのち巨怪と呼ばれる〈読売新聞〉の正力松太郎が

小野瀬に対しては “さん付け” で小野瀬のほうは “正力君” と呼んでたと言えば少しは伝わるか。しかし小野瀬が、安成貞雄ら初期社会主義者ともけっこうつながりのあるフトコロの深い人物だったことはあまり知られてないようだ。こういうのにも正力松太郎の系統は誰でも “右” で、本当の反骨ジャーナリズムは “左” みたいな思い込みが感じられる。永代静雄も小野瀬のもとでアメリカ式のゴシップ・ジャーナリズムを身につけたわけだが。

若山牧水と永代静雄が最も親しかったのはこの 〈中央新聞〉 時代で、永代は酒仙の牧水につられて盛んに飲み歩き、これは夫婦ゲンカの元になったという。 2人が同じ新聞社にいた期間は半年に満たないが、ある程度の交流はずっと続いている。

雨村とクロポトキンの関係についても、再度まとめておくと、明治末に学生だった雨村がクロポトキンを読んで共鳴したのは流行のひとつに乗ったものに過ぎない。が、大逆事件後も、クロポトキンの翻訳を公けにしつづけたのは、確かに雨村の反骨心を示している。といっても高知の “いごっそう”的な義侠心が先にあってのことで、クロポトキンに雨村が何か影響された部分などは特に見出せない。おそらく雨村は左翼的な意味でクロポトキンを読んでない。

時代に新風を吹き込んだといっても雨村は前衛ではないから、クロポトキンの本でも売れる成算があって出版した可能性がある。のち、昭和も初期になるとクロポトキンは古色蒼然たるものになるが、雨村には時代の先端でいられなくなることをひどく恥じるような感覚があると私は思う。だから雨村がクロポトキンについて語らなくなり、その面は忘れられたとしても不思議じゃない。

雨村とクロポトキンのつながりについては、ちょっと今、過大評価になってるかという気がしないでもない。

…読み返してみると、まるで森下レポート批判みたいにしかなってないんで、我ながら嫌になる。

こうやって、嫌われたくない人には嫌われそうなことを書き続けるわけだな。いつものように。

どっちかと言えば途中からは、小学館文庫に載ってる(大半は Web でも読める)かくまつとむ氏のレポートに対抗する意味で書いてたんだが… 同じことか…(笑)

まぁ最初からハッキリ書いてるように私は雨村のコレクターでも専門の研究家でもないわけで、例えば 『孤蝶馬場勝彌氏 立候補後援 現代文集』 に森下岩太郎のクロポトキン翻訳があるというのが、森下一仁氏の発見なのか、何か先行研究があるのかも、手持ちの資料では判断つかない。

ここに私がタイム・リミットを気にしながら駆け足で書いてるのは〔後注。 この連載のあと、サイトを一時閉鎖することが決まっていた。〕大雑把な思いつきみたいなものに過ぎないのだ。

しかし、森下レポートでアルセーヌ・ルパンの初の翻訳が、従来言われていた安成貞雄でなく雨村のものかも知れないという説は、なんとか証明できないかと考えてしまうくらい魅力がある。

雨村は 《新青年》 創刊時、オースチン・フリーマンの翻訳を “まるで畑がちがう” 保篠龍緒(星野龍夫) に依頼している。そして、そのことを 「温故録」 第3回(1948年6月号) で、しきりに恐縮して見せている。

ルブラン翻訳家として、いわば売り出しはじめたばかりの保篠に目をつけたのは、なぜだったのか。フレンチ・ミステリーを訳すならともかく、原本は英語である。早稲田英文科出身の雨村が、声をかける人材に “さっぱり見当がつかな”かったというのも少し引っかかる。

かつて雨村が自らルパンを訳したことがあり、その経験から保篠の名訳に誰よりも瞠目していたのだ、ということなら非常に納得がいく。

証拠にはならないが、たぶん森下一仁氏も、このあたりを考えて説を立てられたんじゃないかという気がするが…ただの気のせいかも知れない(苦笑)

さすがに森下レポートに不確実なことは書いてない。『少年団と青年団』 さえ雨村の作とは断定してない。森下岩太郎と同姓同名の人がいる可能性を考えてのことだ。

これが雨村の作か調べるためには、まずは設楽(しだら)金三郎、森下岩太郎共著 『青年之新修養』(1917(大正6).) というのを読んでみなけりゃならないが、大阪近辺じゃ所蔵してる公共施設はなさそうだ。古本ではけっこう出てるようだが、あまり買いたい値段じゃない…やっぱり探偵小説専門の研究者にまかせたほうがよさそうだ…

しかし、この作品、雨村本人が書いたものとすれば(私はそうだろうと思うが) 封印したい性質のものだったのではないか。 雨村は 「温故録」 で、新雑誌の題名について “編集案は採用されず、「新青年」 という途方もない名が天降った ”とき、異様なほど落胆している。

現在の我々からすれば 《解放》 や 《黒潮》 でなく、《新青年》 に決まって良かった、としか思えないから、大正中期の感覚では 「新青年」 というのは、どうも古臭いイヤな題名だったらしい、とでも想像するしかないのだが、雨村が 『青年之新修養』 という本を書いていた、ということであれば少し見方が変わってくるんではないか。

* この記述では、一般読者には解らなかったと思うが、『青年之新修養』 は 『少年団と青年団』 を改題した、同じ本。

《『新青年』趣味》 11号(2003.) 〈特集2 森下雨村〉所載、浜田雄介 「少年探偵小説における足跡」参照。

小学館文庫の評伝では、森下時雄氏の 「講談社の少年倶楽部に連載していた 『謎の暗号』 が打ち切りになって、その座を海野さんに譲ったあたりから、もう自分の出る幕ではない、若い人たちの時代だという気配を肌で感じ取っていたんじゃないでしょうか」 という発言が気になる。

ご子息の言うことだから説得力があるのだが “打ち切り” というのは特別な根拠があるんだろうか。確かに 1934(昭和9)年の 2月で急にシリーズが終わってるのは妙だが、そのことだけをとって “打ち切り” と呼んでるなら、これは雨村自身の意志で打ち切った可能性が高いと思う。

私は初出誌さえ確認してないから、言うべきことではないけれども。

雨村の少年もののうちで 『謎の暗号』 くらい何度も再刊され、のちのちまで読まれたものはないからそういう気がするのだが、例えば国会図書館所蔵本のデータをちょっと確認すれば、『少年探偵謎の暗號』 の単行本は1934年3月の初版だが、1936年2月で33版となっている。

連載終了直後に出版されて、バカ売れなのだ。森下時雄氏も 「『謎の暗号』などの印税収入があって、お金には困っていませんでしたが」 と、少し前に発言している。連載中に人気が落ちていたとは考えにくい。

談話でアバウトなしゃべり方をしてしまうことは、しょっちゅうあるから、これは評伝のまとめ方に多少の疑問が出てくる。

雨村が加藤謙一編集長から “だれか新しい作家との相談をうけ、その場で海野君を推薦した。”(《宝石》昭和24年8月号) というのは、打ち切りとはニュアンスが違う。

海野十三の 《少年倶楽部》 初出は昭和8年5月 「太平洋雷撃戦隊」 という作品。ちょっと単発で小手調べしたあと、やはり 『謎の暗号』 のシリーズ連載中に、海野の 「地中魔」 が連載された (同年7〜12月)。

いわば雨村の連載と併走しながらバトンを渡された形の海野だが、雨村が少年ものを “引退” したあと、しばらくはポツポツとしか少年ものを書いてない。

つまり、すぐさま 《少年倶楽部》 の人気作家になったわけでなく、人気が出るのは昭和13年の 「浮かぶ飛行島」 連載以降だろう。

雨村が “少年ものとして海野君ほど売れた作家はないでしょう” と語るのは、むしろ終戦後、海野が没した時点での人気ぶりもダブっている気がする。

海野に席をゆずったというのは、要するに雨村の主観で見たときの話なのではあるが、何か逆に雨村の “人気” へのこだわり、のようなものも感じさせる。

客観的に見て、雨村は少年ものに関して人気の絶頂でいきなり筆を折っていると言っていいだろう。

もちろん、かくま氏も言うように 《新青年》 その他で優れた作家群を目の前にみている以上、自分の探偵小説家的力量の限界は、誰よりも雨村が痛感していたろうが、ひとつ別の見方をすれば、雨村は人気のあるうちに、やめたかったんじゃないかと思う。続けても先細りになることは解っていたろうし。

あと、いくらジュヴナイルでもトリックの類いを必要とする探偵小説は、その方面の才能がなかったら、そうそう量産できない。昭和9年時点に限って言えば、いきなり連載が終わっているのは案外そういう単純なことで説明がつくかも知れない。

しかし、打ち切りうんぬんを別にして、少し長いスパンで見れば、雨村の作家的意欲が減退していたという森下時雄氏の話は、疑う理由もない。昭和11年の前半で、雨村は大人向けの創作もやめている。戦後に気を取り直して (というより経済的な理由でか) 筆を取るが、おなぐさみ程度だ。

昭和12年の実話もの 『カスパー・ハウゼル』(実話といっても小説の抄訳のようなものだが) で 「戦前」 の作家活動は終わり、あとは再刊本とエッセイだけになる。この頃に雨村は気持ち的に引退していたといってもいいようだ。

また、小学館文庫の評伝に取り入れるには間に合わなかったのかも知れないが、高知文学館の雨村展の説明では昭和17年の雨村隠居を最終的に決定するのは、昭和16年8月の次女・和子の病死ということになっていた。展示では、子どもの頃の和子が延原謙(《新青年》 3代目編集長。ホームズの翻訳が有名) のひざに乗ってるような写真もあって、しんみりさせられた。

寄りによって気難しいので知られる延原のひざに乗っているのが、森下家と 《新青年》 グループの親密さを印象づける。

同じ16年初めには、やはり高知出身で親交のあった 田中貢太郎 も亡くなっている。

一般に雨村の実質的な隠居が昭和15年だというのは以前から言われていたが、それを言うなら馬場孤蝶と長谷川天溪の死についても共に触れなければ嘘だろう。

15年8月、長谷川天溪の危篤の報に、帰郷していた雨村が上京して死を見取る場面は 「雨村日記」 の大きな山になっているが(このあたり、まともに解説してたら、それだけで何日もかかってしまう)、これは6月の孤蝶の死に関して慙愧の念が強かったことが影響しているのではないか。

安成二郎はその追悼文に、入院中の馬場の見舞いに行ったときのことを、こう書いている。 “先生は案外元気であった。今日も森下と平野が来て、一緒に街へ出て見たとも言われた。いろいろ病状を話され、癌ではなさそうだと言われ、間もなく退院するとも言われたので、のんきな私はすっかり安心してしまった。”

雨村も安心していたろう。「雨村日記」 6月24日条 “馬場勝弥氏二十二日長逝の報新聞に見ゆ。胃腸障害と思いしに肝臓の痼疾なりしといふ。” 孤蝶は肝臓癌だった。

安成二郎は田中貢太郎とも交流があったが、晩年の貢太郎も病のため、ほとんど東京にいなかった。

こうしたことが、雨村の隠棲に影響しなかったはずはない。

最初に書いたとおり、永代静雄と森下雨村の直接の交流を私は未だ知らない。まぁもし文献が見つかったところで、そんなに深い付き合いじゃないには決まっているが、今までの話だけから見ても、お互い名前も知らなかった可能性は薄いと ご納得いただけたろうか。

それに直接のつながりという以上に、永代と雨村を同時代を生きた人物として捉えると、歴史の中に埋もれていたような部分が見えて来る。

そういうことは、ここまでの大雑把なエッセイからも、賢明な読者なら感じ取ってくれたろうし、ものの考え方として応用できる人は(別に探偵小説とかと関わりなくても) 応用してくれるだろうと思う。

ところで、雨村から海野十三へのバトンタッチという問題にこだわったのには、私なりの理由がある。

ふつうには雨村の 『謎の暗号』 など 〈富士夫少年探偵〉 シリーズから江戸川乱歩の 〈少年探偵団〉 へ、という流れを中心に見てしまうわけだが、雨村が自分の少年向けの仕事を、空想科学小説の海野十三にゆずったと考えていたことは、繰り返しになるが非常に面白い気がしたのだ。

それは雨村が 《新青年》 で最初に紹介した海外作家が 「科学探偵」 ソーンダイク博士のオースチン・フリーマンであり、乱歩の直前に目をつけて掘り起こした 「作家」 が医学博士の小酒井不木である、ということにも一脈通じている。

郷里に戻ってからも、トマトやイチゴの移入に熱心だったという “新しもの好き” の面にも通じていよう。

つまり、ひとつには雨村の性格を一貫したものとして捉える物差しになりうる。

森下レポートにも “少女雑誌に科学冒険小説を書いていた”のは重要と考えると書いてある (これは森下一仁氏が自身SF作家だからだと思う) が、雨村を本格的探偵小説の作家としてのみ見ようとすれば、おのずと大した作家ではない、で終わってしまうだろう。

この科学冒険小説とは具体的に言うと、森下雨村名義で一般向けの雑誌に初めて書いた 「科學小説 怪星の秘密」(《少女の友》 1916(大正5)年1〜12月)、続く 「科學小説 ダイヤモンド」(同誌 1917年1〜12月)、さらに “雨の村人”名義で書かれた 「冒險科學小説 赤い塔の家」(同 1918年7〜12月)と 「科學小説 Z光線の秘密」(1919年8〜12月号)あたりを指しているが、

別にこういう小説が大傑作と言いたいわけじゃない。ただ、こういう小説には書かれた時代や何かが如実に反映されていて、いろいろな読み取り方ができる面白さがあるのだ。

そして永代静雄の軍事冒険小説・怪奇探偵小説も、幼稚なものではあるが 「科学小説」 の色彩が濃い。

これが私には重要だ。

実は、まだ調査中のことがある。永代静雄と直接の関係はないのだが、その人脈が 「科学探偵小説」 に関わっている。永代の親友の一人が、小酒井不木が活躍したもうひとつの場、原田三夫主宰の 《子供の科學》 創刊を立案しているのだ!

…本当のところ、これまでした話のアウトラインは、ほとんどが 3年前でも書けたようなことなのだが (お疑いの方は大阪府立図書館等へ行って大西編著 『愛國小説 満潮の花』 の巻末広告をご覧下さい)、昨年まるで畑違いと思える研究者の方から、その新事実を教えていただいたときには驚いた*。

そんなことまで調べがついているなら、小生なぞの出る幕ないんじゃないかと却って やる気をなくしたほどだ …という以上に長山靖生氏ほかの研究者がいる小酒井不木の周辺にまで手を出すことは、なんとしても勘弁してもらいたかったのだが…

* これについては広岡卓三 『永代静雄伝』(さつき句会、c1960. 謄写版) にも “小川誠子堂から 「こどもの科学」”を出した、という形で載っていたのだが、《子供の科学》 は誠文堂新光社と頭にあったこともあり、読み飛ばしていた。

ところで、雨村の厳密な 《少女の友》 デビューが、1915(大正4)年9月 “立花萬平”名義の 「櫻田餘聞 下弦の月」 という歴史ものだというのは 『新青年』 研究会の 〈会員の部屋〉 にある 「時空外彷徨」 十一号を読んで知っていたが、今度の高知の雨村展では、これが急死した三津木春影(みつぎしゅんえい) の穴を埋めるものだったと明記されていた* 。

ちなみにカタログで掲載月が不明とされている立花萬平 「天保奇聞 里菊物語」 は同年11月号(8巻13号)所載。

三津木春影を知らない人は現在発売中の 《SFマガジン》 「グイン・サーガ100巻達成記念」号に載っている横田順彌先生の 「近代日本奇想小説史」 を読んでいただきたいが、奇想冒険小説の作者であり、ソーンダイク博士やホームズや、ルパンの初期翻訳者の一人である。

《少女の友》では永代の 「満潮の花」 が終わったあと、しばらく経ってから三津木の連載開始という感じだと思うが、同じ実業之日本社の 《日本少年》 では三津木の連載が1916(大正5)年8月まで続き、1917年から永代の連載開始だから、永代が三津木のあとを受けたような形になっている。どうも三津木についても、まともに調べなければならなくなって来た(笑)

あと、《少年少女譚海》 のところで書くつもりだったのだが、1921(大正10)年4〜7月(2巻4〜7号) 「ヂツケンス物語 孤兒オリバー」 に続く連載は、

1921(大正10)年8〜12月(2巻8〜12号) 「ヂツケンス物語 少女ネル」

1922(大正11)年1〜 5月(3巻1〜 5号) 「水の中の赤ん坊」

1922(大正11)年6〜12月(3巻6〜12号) 「少女ネルリ」 〔この連載については全部を確認してない〕

…というのが正しい。雨村展のカタログでは、「ヂツケンス物語」 のほうまで 「少女ネルリ」 にしてしまっているが、

「少女ネル」 はディケンズの 『骨董屋〔The Old Curiosity Shop〕』 (1840-41.)**、「少女ネルリ」 は

ドストエフスキーの 『虐げられし人々』 の抄訳と考えられる。

もともとディケンズの 『骨董屋』 に感銘を受けてドストエフスキーが主人公の名前をいただいたものらしいから、邦題が似て来るのはしかたないにしても (現在の翻訳だと、どちらもネリーになるかも知れない)、

なぜ雨村が似たような話をつづけざまに書いたかは検討の余地がある。どちらもダイジェストだと薄幸の少女が死ぬ、というようなお涙ちょうだい式の話にしかならないのだが、どうもそれが人気だったらしい。

間にはさまれた 「水の中の赤ん坊」 は、拙注でも少し取り上げているが、ファンタジーの歴史では外せない作品で、ここで雨村が紹介した意義は大きいのだが、当時の日本の少年には新しすぎたらしい***。

掲載ページが後ろのほうになってしまっている。そこで人気を取り戻すために同工異曲の作品として 「少女ネルリ」 を取り上げたのではないか。

ちなみに 「少女ネルリ」 は早くも1894(明治27)〜1895年に内田魯庵が 「損辱」 という題で訳している。いや、それより早い訳もあったようなのだが、魯庵という翻訳者がいたために日本ではドストエフスキーの受容がスムーズだったと言える。

1914(大正3)年には昇曙夢訳の 『虐げられし人々』 新潮社〈近代名著文庫〉 も出ている。

ディケンズの 「少女ネル」 のほうも1905(明治38)年、当時学生によく読まれた 《新聲》 に 「逝きにしネル」 という訳が載っているが、その頃雨村はまだ早稲田に入ってないので読んでいた可能性は低い (もっとも 《新声》 は地方の中学生にもよく読まれていたが)。

ついでに言えば 『オリヴァー・トゥイスト』 も早くから訳されていたが、堺枯川(利彦) が明治末年 『小櫻新八』 という訳題で出版している。

内田魯庵、昇曙夢、堺利彦… いずれも 『孤蝶馬場勝彌氏 立候補後援 現代文集』 に寄稿したメンバーだが、しかし例えば雨村が 『小櫻新八』 を 『オリヴァー・トゥイスト』 と意識して読んだなんて可能性はゼロに近そうだ。 〔5月18日〕

* これについても、渋沢青花 『大正の 『日本少年』 と 『少女の友』 』(千人社、1981.) に詳しく書かれていた。高知の雨村展では 《少女の友》 の 「下弦の月」 掲載号も展示されていたが、それ以外はほとんど現物確認する余裕がなかったようで (「澁澤」 に宛てた若き日の森下岩太郎のハガキとかはあったが)、そのカタログの著作リストも 《少女の友》 掲載のものは渋沢青花の著書からの引き写しと言っていい。

この本は実業之日本社のジュヴナイルを研究する際の基本文献なので、私も 『満朝の花』 の注釈執筆時に、ざっと目は通したものの、自身が所蔵してないうえに、一応イヴェントに間に合わせるための 「締め切り」 なんかもあって (もともと『満朝の花』は、《と学会誌》 的なウケを狙って、同人誌として出したものだ)、そのときは全くの斜め読みだった。

『復刻版「満朝の花」』 に直接関係する部分だけは目に入っていたのだが (例えば 「解題」 で少し触れた武田勝子と名のるライターについて “上司小剣の匿名ではないかと推察されるが、わたしが編集に携っていない時のことであるし、断言はできない。” というあたりとか)、今回 図書館で借りて来て読み直すと、スルーしていた情報の多さに我ながら驚いた。

森下雨村に関して言えば、“学校を出てから、森下君は新聞記者をしたり、『武侠世界』 の編集部に入ったりしていたが、長谷川先生の呼びかけに応じて、博文館に入社することになった” という部分が最も気になる。《武侠世界》 が博文館の 《冒険世界》 の記憶違いなら、何の問題もないんだが、雨村が 《武侠世界》 にも一時かかわっていた、となれば、また別の面が見えて来そうだ。

渋沢の本を きちんと再チェックせずにいたのが悔やまれるが、しかし私自身の見る目も、ここ数年で少しは養われて来たらしい。以前なら、三津木春影の “未亡人貞子氏” に、《少女の友》 主筆の星野水裏が指導して少女小説を書かせた、というくだりも、単なる人情話として読み飛ばしてるところだが、今ではこの貞子夫人についても、いろいろな文献からイメージが立体的に浮かぶようになった。

*** 連載の前年、チヤアルス・キングスレイ原著、横山有策・胡桃正樹共訳 『童話 水の赤ン坊』(同人社書店、1921.) が出版されており、雨村はこれを知っていたか?

なお、永代静雄の 『少女小説 黒姫物語』(三芳屋書店、1914.) は 『水の子』 の物語の枠組みを利用して、主人公の少年を少女に置き換えた一種の翻案である。

さて、〔2006年〕 3月中旬、花林書房から 『山口孤剣小伝』 が刊行された。資料を博捜した好著だ。

ISBN 4-905807-24-4 C1023 618頁 4000円(税込4200円)

(現在Web上に全くデータが無いので、専門書だが、やや詳しく紹介しておきたい。

著者の田中英夫氏には永代静雄の周辺について、これまでもずいぶんご教示いただいたので、その返礼という意味でも。)

しかし、山口孤剣という人物、「赤旗事件」 がらみででも知っていれば、多少教養のある部類に入るだろう。

現在ではほとんど知る人も無いだろうが、明治末から大正前期にかけ、辛口の批評家として知られていた。

赤旗事件自体は、「父母を蹴れ」 など反封建思想の論文で筆禍をこうむっていた山口孤剣の出所祝いで、その閉会後(つまり孤剣の去ったあと)、荒畑寒村や大杉栄らがバカ騒ぎをやったというだけのことだが、

時の政府がこれに厳罰をもって望んだため 「大逆事件」 に直結するような、悲惨な様相を呈するに至ったものだ。

孤剣自身は “無政府主義” ではないし、例えば大杉栄など孤剣をまるで評価してない。

晩年の孤剣は “国家社会主義” を宣言したくらいだが、といってそれほど右翼化したわけでもない。たぶん“転向”したというには当たらないだろう。

孤剣は舌鋒の鋭い直球派だから誤解しかねないが、元来そういうあいまいさは “初期社会主義者” のほとんどが持っていた。

だいたい国家社会主義というとナチスみたいだが、堺利彦によれば幸徳秋水だって “国家社会主義” だしね。

もっとも、こういう判断の難しい話は、小生としては専門家にお任せしておきたい。

『山口孤剣小伝』 は、もちろん孤剣の筆禍事件も赤旗事件も詳述しているが、それ以上に、孤剣の生涯の全体を、徹底した資料主義で洗い出している。

『小伝』 どころか詳伝、と呼びたいが、田中氏にとっては積年の研究の、一部を漏らしたに過ぎないのだろう。

小生は孤剣について何も知らないようなもので、この研究書の真価を見定められないが、膨大な資料に当たって書かれているから、細かなエピソードを拾っていくだけでも面白い。

例えば以前、拙サイトでアルセーヌ・ルパンの初期翻訳を話題にした。

最初のルパン翻訳者 “森下流仏楼” は通説によれば安成貞雄だが、もしかすると森下雨村かも知れない、という森下一仁氏の説を紹介したのだが、

2番目の翻訳者、“馬岳隠士” は誰かと言えば、実は堺利彦である。馬ヶ岳は堺利彦の郷里の山の名*。そして、この翻訳の仕事を堺に持ち込んだのは、当時週刊 《サンデー》 にいた白柳秀湖と山口孤剣だった (『孤剣小伝』344頁)。 〔4月3日〕

* 2006年末、『戯曲アルセーヌ・ルパン』(論創社) が刊行された。

馬岳隠士の 「予告の大盗」 は、この表題作の翻案。論創社版は、この戯曲の初の完訳である。研究史的にも意義のある詳細な解説が付されているが、馬岳隠士の名を “馬丘”と誤記しているのは、惜しい!

ちなみに、森下流仏楼が 「森下雨村君であろうか否か」 と最初に唱えたのは安成二郎。これに対し、江戸川乱歩が 「年代から推して、多分雨村ではないだろう」 と書いたが(『幻影城』再版の序)、これ自体が雨村説を切り捨てる根拠にならないことは森下レポート参照。

安成貞雄説の根拠は伊藤秀雄 『明治の探偵小説』 を参照のこと。

秀湖と孤剣は中里介山 らと火鞭会を結成していたことで知られる。

中里介山と孤剣の関係がまた、親密かつ微妙で興味深いのだが、これは 『孤剣小伝』 にゆずりたい (“初期”社会主義の研究が門外漢にも面白い理由のひとつは、彼らと大衆作家との関係が近いからだ、ということは文学史をかじった人間なら誰もが感じているだろう。

一例を挙げると 〈銭形平次〉 の野村胡堂にも若き日の孤剣を回想した一文があるのに驚く (『孤剣小伝』 136頁))。

週刊 《サンデー》 というのは小学館のマンガ雑誌ではなく(…失敬)、「東洋の国士」 こと怪人 杉山茂丸 が出資者の一人だった雑誌。 〈満州日日新聞〉と関係が深いという。

分類上は右派の大立者である杉山茂丸だが『孤剣小伝』によれば“杉山は社会主義者を懐柔する自信を持っていた”。そこで、おそらくは南満州鉄道総裁の後藤新平から金を引き出し、不遇な社会主義者たちに職を与えたわけだが (安成二郎も初期の社員)、彼らを完全に手なずけることも不可能だったようだ。

《サンデー》を去った孤剣は大正元年、大阪に来た。〈大阪日報〉社員となって間もなく、人を介して宮武外骨

(→初心者向け解説)に名刺を渡したことが外骨の日記にある (『孤剣小伝』388頁)。

外骨の〈大阪滑稽新聞〉にとって〈大阪日報〉はライバル紙だが、外骨はかつて日刊〈平民新聞〉が孤剣の「父母を蹴れ」をきっかけに廃刊に追い込まれたさい、孤剣の告別の辞を〈滑稽新聞〉に転載したりした。

だから、日刊〈不二〉 や月刊雑誌 《不二》 にも孤剣の記事がある。のち、孤剣の葬儀広告には堺利彦らとともに外骨も名をつらねた。このあたりの関係も面白い。 〔4月5日〕

いささか一般読者向けに愉快に書き過ぎたかも知れない。 孤剣は 1年と少しで大阪を去る(外骨とのつながりは、むしろ大阪を離れてからのほうが濃いようだ)。

在阪中に美人の妻を得るが、生活は火の車だった。

堺利彦主筆の雑誌 《へちまの花》 に、こんな歌が載る (安成二郎・選。『孤剣小伝』 409〜410頁)。

稿料は、なぜこのやうに、安いかと、つぶやきながら、夜なべをぞする。

月末の、借金取りは、追っ払ふも、一生の債権者、妻をいかにせむ。

さても我れ、とる年程の、同額の、月給を得ば、うれしからまし。

今の世でも、手取りの月給が “(年齢)万円以下は、負け組” と言われているのが直ちに思い浮かぶ。

生活のかてを得るための曲筆も増えたようだが、必ずしも孤剣の筆力が衰えたわけではない。

大隈重信主宰の雑誌 《新日本》 への連載(大正 4年12月〜 6年 5月号)から生まれた孤剣の 『東都新繁昌記』 は、復刻版が出ているので大規模図書館でなら、たいてい読める。

また、《新社会》 大正 5年 7月号に書かれた 「無冠宰相論」 は、尾崎士郎 が新聞記者を志して上京する動機になった(『孤剣小伝』484頁)。

具体的に孤剣の毒舌は どういうものだったか。 例えば夏目漱石の死に際し 《黒潮》 という雑誌に、

〔前略〕餓死したる、東北の樵夫(、炭焼きに比して悼むべからず。

樵夫や炭焼きは国民生活の恩人也。嗽石は国民生活に有るも可也、無きも不可ならず。文筆的芸人のみ。 (『孤剣小伝』 500頁)

…と書いたり、《サンデー》の社屋に安成貞雄が訪ねたとき、大正期に一世を風靡した雑誌 《白樺》 をふところにしているのを見た孤剣が

「下から読んでみな、バカラシだらう、何だってそんなものを持って歩いてるのだ」 と、とがめたエピソード (『孤剣小伝』 432頁) に よく現れている。

要するに白樺派の実験は金持ちの遊びというわけで、孤剣にはそういう単純な強さがあった。

孤剣は幸徳秋水の弟子筋だが、石井十次 をめぐる こんなやり取りに両者の違いがハッキリ出る。

「石井といふ男は旅行先から、今夜帰る風呂湧かせって電報をうつ男ですよ。こんなブルジョア意識の濃厚な奴に博愛も貧民救済もあるもんですか。」

これが孤剣の非難する具体的の事実であった。

「はゝゝ、だって君、だしぬけに帰って飯だ風呂だって家族に大騒ぎさせるよりは、前以て電報で知らして置いてやったほうがいゝぢゃないか。

そこは我々とは生活様式が違ふんだから仕方がない。」

秋水は事もなげに言ってのけた。〔中略〕 秋水といふ人が、案外物にこだはりのない、他人の立場に理解のある、世間といふものゝ何も彼も能く分った寛容な人であることを知った。

〔『孤剣小伝』 262〜3頁。原文の促音は大文字〕

秋水が天皇殺しを夢想するようなタイプでないことは、ここにも明らかだ。

孤剣はドグマティックに過ぎるが、貧民たる小生には けっこう共感できる。社会主義の国ともなればこういう人物がいちばん恐いかも知れないが、それが弾圧される国で立場を一貫して持ちつづけたという意味では、もう少し記憶されてしかるべき人物と思う。

孤剣は大正6年、永代静雄が社会部長をつとめる 〈東京毎夕新聞〉 の記者となった。

ふつうに考えると、この前後が孤剣のもっとも “右傾” した時期だろう。

例えば 《中外》 という雑誌で、孤剣が鈴木梅四郎の 『皇室社会新政』 を絶賛し、吉野作造の民本主義を批判したと聞けば、孤剣の右翼化は決定的と、たいていの人は思うが、この本の“陰の執筆者”は白柳秀湖だった*。

雑誌 《中外》 には永代静雄も執筆したが、堺利彦をはじめ “山口孤剣、大杉栄、伊藤野枝など、男女の猛者が頻繁に出入りし、大杉が表玄関から入って帰りは裏口へ抜け、尾行を慌てさせるなどの珍風景も見られた。” (『孤剣小伝』 502頁からの孫引き)。

孤剣と永代静雄の 〈東京毎夕新聞〉 や 〈東京毎日新聞〉 での去就を精査したのも、むろん田中英夫氏が初めてだろう。

ちなみに孤剣が 〈毎夕新聞〉 を去ったあと、代わりに永代へ推薦した人物が尾崎士郎だった。

(この項、終わり)

誤解ないよう書いておくが、『孤剣小伝』 には孤剣が右傾したとか、そんなに右翼化しなかったとか、大ざっぱで適当な話は一切、書いてない。

どこまでも文献を丹念に追い、関係者のご子息などと連絡を取り合って、偏りない事実を探求している。著者は大学教授ではないが、並の教授が書くよりも、よほど精密な論文で、興味本位で読める軽い本ではない。

拙サイトは性質上、どうしても一般読者を意識して書いてしまうが、『孤剣小伝』 は明治・大正時代の人物に そうとう (少なくとも荒畑寒村や白柳秀湖が注釈なしですぐ解る程度に) 詳しくなければ読むのが難しいことはお断りしておく。

しかし、巻末に索引もあるので参考資料として各地の図書館には完備してもらいたい本だ。こういう良書が自費出版のような形でしか流通しないのは残念というよりない。例えば筑摩学芸文庫に入れても全然遜色のない本である。

* 『皇室社会新政』 の中身を実際に見れば、天応元年の詔(みとこのり) に 「朕は百姓の父母たり」 とあるだのの話で(笑) 本質は 「貧民は国家の主要成分」 「国家の経常費は大部分庶民階級の負担」 として 「官僚と富豪との提携」 を批判することにある。

笑ってしまうが、こういう問題は根本的には常に変わらないわけだ。

たまに 「乃木大将は軍神にしてまた人道の神」 と書いても、世界中に乃木大将のようないい人ばかりいれば “不祥の戦争は起らない” みたいな お為ごかしで(笑) 帝国軍隊の 「九割九分九厘は貧家の子弟」 とデータを挙げる。

二・二六事件的な昭和維新の考え方とつながりそうだが、この本の時代的な意義は、選挙権の拡大を目指したところと政治家・鈴木梅四郎の綱領である低廉な医療制度の提唱だった。

白柳秀湖は鈴木を理事長とする社団法人実費診療所に参画し、医療費を協定で決定する医師会との言論戦を一手に引き受けていた。『皇室社会新政』 の原稿も、もともと秀湖が主宰する雑誌 《実生活》 に連載されたもので孤剣が事情を知らなかったとは考えにくい。

孤剣が天皇を どう思ったかは別として、その主張に賛成することは当然だった (孤剣は吉野作造の民本主義にも、たぶんブルジョア的なにおいを感じていたろう)。

秀湖は晩年、独断的な民族史を書き、例えば渤海の歴史を日本・中国・朝鮮史と同レヴェルと主張することで満州国を正当化しようとした。トンデモ説的な部分も多くて興味ぶかいが、まぁ笑えない。

孤剣も日本の膨張政策にはあいまいな態度を見せており、長生きすれば秀湖と同じ道を歩んだ可能性もあるが、歴史に if は無い。

田中英夫氏に倣い無用の毀誉褒貶は慎んで、筆を置こう。

〔2006年 4月8日〕

東京からの帰途、米原(まいばら駅。地名としては、まいはら) から近江八幡(おうみはちまん) あたりを、うろちょろしていた。 〔…中略…〕

これも以前から予告している 『愛国小説 満朝の花』 改訂版発行のため、その内容を総チェック してる最中だったんで、

現在の 秦荘町(はたしょうちょう) 出身の飛行家・荻田常三郎(おぎた つねさぶろう) について、その足跡をたどることにした。

現在の、と断り書きをつけるのは、荻田の活躍した大正期には八木荘村だったということもあるが、来年 2月には秦荘町が隣の愛知川(えちがわ) と合併して愛荘(あいしょう)町になる、ということもある。まぁ典型的な田舎の町村合併だ。

その町のハズレの金剛輪寺 (幕末に赤報隊 が決起したことでも有名)にある秦荘町歴史文化資料館では、2003年に、ライト兄弟動力飛行100周年とからめて、

「翦風 (せんぷう) 号が飛んだ日 ―荻田常三郎の郷土訪問飛行から90年―」という企画展が催されていた。これは見ておきたかったんだが、当時はヤボな肉体労働もあり、カネも無しで、行くことができなかった。

2004年にも 翦風号の模型 が公開されたりで、地元での顕彰は進んでいる 〔この模型は2006年、滋賀から岐阜県の日本大正村に移動された〕。

今回は歴史文化資料館から八日市飛行場跡などを回った (なお、八日市というのも、かつては八日市町。昨年までは八日市市だったが、今年2月から東近江市となっている)。

『満朝の花』では、大正 5(1916)年の孫文の発案になる中華革命軍航空隊創設の説明に、

沖野ヶ原といえば七〇〜二〇〇畳の大凧を揚げる民族行事のある土地がらで、滋賀県が郷里の飛行家、荻田常三郎がここへ飛行学校を建設する案を進めていたが、

大正四年初め荻田が墜死して計画は白紙に戻っていた。

…と書いている(巻末年表でも荻田の功績に少し触れてる)が、補足修正の必要を感じる。

飛行学校の建設が頓挫したこと自体は事実で、このへんは誤りでもないのだが、八日市の町民を中心とした誘致運動そのものは継続されていて、大正4年のうちに飛行場は完成している。

そこへ中国人学生が乗り込んできたことについては、秦荘町はもちろん八日市でも、ほとんど知る人がない。

翦風号を修理した第二翦風号も中国へは渡ったものの、その頃、孫文が敵とした袁世凱が勝手に病死したこともあって、あまり活躍せず日本に返還されているし、八日市では同時並行的に帝国陸軍航空隊の誘致が進んでいた。

この陸軍航空隊が終戦までの八日市を特徴づけるわけで、通史的に見た場合、その間の小さなエピソードとして、孫文の航空隊は忘れられても無理はない。

“七〇〜二〇〇畳の大凧” というのも、あまり正確ではなかったな。

もちろん、この数字には、これはこれで公的な情報ソースがあったんだが、実際、八日市大凧会館で見聞したところでは、プレ・イヴェントなどでかなり小型のものも揚げる一方、

今現在最も大きいものは 100畳敷。歴史的には明治15(1882)年の 240畳の大凧が記録上最大で、昭和59(1984)年にも 220畳のものを揚げるイヴェントがあった。

地域の行事としては江戸中期に形式が完成しているが、最初の頃は 50畳くらいだったようだ。最初の 100畳敷は天保12(1841)年らしいから、江戸も晩期である。まぁ大抵の人が “日本的” と感じる民族行事がほとんどそうであるように、江戸中期に発生してピークは明治時代、長い日本史の上からみれば実は けっこう最近のものというパターンだが、日本一の大凧で、200年来の伝統であることには変わりない。

八日市大凧の特徴の 「判じもん」 というのも、いかにも江戸中期から後期に爛熟した言葉遊びを反映しているが、最近のは理が勝ちすぎて、恥ずかしい (2004年の凧は、刻を告げるオナガドリ 2羽と 「輝」 の字で “ヒトリヒトリが輝くとき” と読む)。

荻田常三郎は明治18年生まれだから、240畳の大凧は見てないが、幼少期から巨大な凧揚げを見慣れていたろう。

荻田については古典的な文献では稲垣足穂の 『ヒコーキ野郎たち』 でも読んでもらえばいいのだが、タルホは荻田のことを、あまり良く思っていない。

地元へ行けば地元の見方というのがあって、荻田は郷土の偉人の扱いなんだが、しかし秦荘町の資料館の現行展示は今イチだった。

子ども向けに荻田を紹介したヴィデオなんかも観ることができるんだが、ふつうに履歴を紹介すると、荻田なんて不時着や墜落ばっかりだからな。ちっとも尊敬できない。

だが、『満朝の花』 でも解説したように、黎明期は不時着や墜落自体が、血を沸かせるイヴェントだったのだ。

このへんは今の人間に、まず伝わらない部分。

(志賀直哉の 『暗夜行路』 には、大正 4年 2月、墜落した翦風号が京都の大丸 に展示されているのを見物に行ったエピソードも登場する。志賀直哉というのも、ずいぶん可笑しな人物だが。)

最近の動向は、荻田を “民間飛行家の先駆け” と評価する流れなんだが、本当は “民間” を強調するのは疑問だな。たぶん本人は在郷軍人くらいの気分でいたろうし。

荻田の活躍は、陸軍飛行第三大隊の誘致と直接結びつく話題なだけに、これまで評価されて来なかったという面はある。今でも八日市じゃ飛行場の話は黒歴史と化してるからな。

しかし軍事史を無視、または軽視した通史というのも、ずいぶん間の抜けたものではある。飛行第三大隊と書いたって、何が第三なんだか解る人はものすごく少ないと思うが、

当時、飛行第一大隊と第二大隊は岐阜県にあった。名古屋を中核とする第三師団の所属だ。

八日市はもちろん、京都が中核の第十六師団に属するんだが、第一から第三までの飛行隊が列島の中央部に集中した時代が、けっこう長く続いたことは不思議といえば不思議。

このへんのことも、いずれヒマがあれば検討したいと思っている (このサイトには書かないけどね)。 〔2005年9月16日〕

〔後注。八日市大凧を “日本一の大凧” と書いたが、大きさ的には静岡の浜北市 (2005年7月1日より浜松市に合併)で 2004年元旦に揚げられた257畳敷の大凧が最高らしい。

Webで検索すると、2003年10月に “489畳” の大凧を揚げるのに成功したというメルマガの記事も引っかかったりするが、これはマチガイと思われる (尾の部分まで含めた面積だろうか?)。

だいたい、03年10月の段階では比較的小さな凧が揚がっただけで、ギネスに挑戦した大凧は失敗している。翌年正月のリヴェンジによって成功したのだ。

浜北の凧は、“切り抜き工法” を使った八日市の凧に比べて構造上かなりの重量があるから (257畳の凧は 1.2トン)、強風が無い等の理由で 失敗 することも多い。〕

橋爪紳也(大阪市立大) の 『絵はがき100年 近代日本のビジュアル・メディア』 〈朝日選書〉(2006.1.) は 『愛国小説 満朝の花』 を読んでくれた方に推薦しときたい。

黎明期の飛行家、武石浩玻(たけいし こうは。 『満朝の花』では、かなり大きく扱った) や、荻田常三郎の絵はがきが載ってるほか、関西の古い幼稚園の写真とか、こういうのが欲しかった(笑) という内容。

しかし、小生に向けて書いてくれたんでなければ(そんなわきゃないが)、少し散漫な内容かな。 〔2006年2月6日〕

《SFマガジン》 最新号〔06年12月号〕で長山靖生先生が紹介している瀬名秀明のエッセイ集 『おとぎの国の科学』(晶文社、2006.)。読んでみたが意外に自分と関心領域が近いのに驚いた。

特に 「フランスとライト兄弟」 という文章は 〈日経新聞〉 の夕刊に掲載されたものだが、小生が 『愛国小説 満朝の花』 に付した解説と、そっくりの視点で語られている。

びっくりして発表時期を見ると、『満朝の花』 のほうが 〈日経〉 の記事より少しだけ早く発売されていたから、ホッとしたくらいだ (『満朝の花』を ご所蔵の方は、ぜひお確かめ下さい)。

瀬名秀明という作家は、最初の映画化作品に がっくり来た体験があるから今まで敬遠していたんだが、ほかにも興味の重なる部分がずいぶん多いことが判ったのは、うれしい発見だ。

ちなみに表題作となった 「おとぎの国の科学」 は、アリスと関係なく、G.K.チェスタトンについての小論。

(もちろん、チェスタトン自身はアリスを批評したことでも知られ、チェスタトンに触発されたアリス論も多くある)。 〔2006年11月1日〕

近況。 先週また、岡田美知代関係の資料を閲覧するため、広島の上下町に足を運んだ。

文化保存の必要から、上下では町の有志とかガイド的な役割を担う人たち …町では、けっこう要職ということになる― の間で歴史などを学ぶ会を催しているそうだが、

今週金曜は、拙著 『解題 女皇クレオパトラ』をタネに “勉強会”をしていただけるという。小生が出席するわけではないが、なんとも、くすぐったい感じだ。

今では近辺で知らぬ者もない岡田美知代も、十数年前は ほとんど上下町でも忘れられた存在になっていたのを、こうした会を繰り返すことで町全体で理解度を上げて行ったらしい。

資料館の方のご好意で、美知代の夫、永代静雄についても、このさい知ってもらおうということになったのである (資料館には永代の展示スペースも常設されているが、まぁ当然ながら知名度の高い存在ではない)。この場を借りて、感謝しておきたい。

しかし、旧 岡田邸=上下歴史文化資料館が観光拠点としての役割を持たされたことで、ガイド的な仕事が忙しくなり、岡田美知代の研究のほうは開館時から、ほとんど進まない、進めたくてもなかなか進められないという問題も生じているようだ。

特に2004年に上下町が府中市に編入されてからは、制度面での自由度も減り、行事その他に忙殺されて大変らしい。

例えば、岡田美知代の未発表の生原稿が、大型の展示ケースに収まっているのだが、これは活字化もされず手付かずのままだ。

このケースを開くことは資料館に勤める美知代担当の方でも、独断では不可能らしい。ショウケースが壁と一体で、巨大すぎるせいでもあるのだが。

もちろん美知代は作家として優れた技量を持たないが、「国木田独歩のおのぶさん」という原稿など、

有島武郎が 『或る女』 のモデルとした佐々城信子のことを書いていて、研究のやり口は いろいろあると思われる。

美知代と佐々城信子とは、有名小説のモデルとして噂の的になり、翻弄された者同士なのだ。

まして美知代は田山花袋の弟子として、独歩とは面識がある。独歩と信子の離婚劇についても、語る資格はあるだろう。

独歩とか美知代の書くものは、時代がひとつ違う文章という感じで、とっつきにくいが、有島の『或る女』なんかは、ふだん新刊の小説ばかり読んでいる人も、読めば引きこまれると思う。

これに加えて、佐々城信子のいとこ、相馬黒光(そうま こっこう)の自伝 『黙移』(平凡社ライブラリーほか) まで読み進めるなら、「モデル問題」 というものの複雑さ(と、その魅力)に、うならされるはずだ。

相馬黒光は、カレーで有名な新宿中村屋の創業者で、逸話には事欠かない。読書家の間では、よく知られた本だ。

話を戻すが、公的機関は資料の保管には向いてるが、なかなか やかましい事情があって、資料がいったん収まってしまうと、そこから先へ研究が進みにくくなる、ということは往々にしてある。

資料が、民間の(コレクターだと難しいが)遺族などの手にあるうちは在野の研究者が調べやすいんだけれども、公的機関に寄贈されると却って調べにくくなる、という話はよく聞く。

上下町の方々にはずいぶん お世話になっているが、美知代関係の資料が研究者にとって、さらに利用しやすくなるよう、体制を整えていただくことを希望したい。

後注。 上下歴史文化資料館では2011年 5月に岡田美知代研究会を結成、美知代の未発表原稿を展示ケースから出して、翻刻することになった。

「国木田独歩のおのぶさん」 は、2012年、広島大学大学院の有元伸子教授が翻刻・解説し《内海文化研究紀要》40号に載せている。

以前このページで、大正 5年創刊、安成二郎 編集の 《探偵雑誌》(実業之世界社)について、未見なので詳しい紹介はできないことを書いた。

以前このページで、大正 5年創刊、安成二郎 編集の 《探偵雑誌》(実業之世界社)について、未見なので詳しい紹介はできないことを書いた。

雨村と永代の両方に関係の深い安成二郎だけに、その後も この雑誌は探し続けているのだが、未だに見つからない。

別に小生が未熟だからではなく、この《探偵雑誌》 は安成兄弟の研究者でさえ現物を見たことがない “幻の雑誌”なのだ。

公共図書館に所蔵は無く、古書として出回ることも、まず無い。 〔のち、立教大学 江戸川乱歩記念大衆文化研究センターの所蔵を確認した。〕

だが、その安成兄弟の研究者・伊多波英夫氏によれば、二郎は生前、手持ちの《探偵雑誌》全部を江戸川乱歩(か、あるいは その子息・平井隆太郎氏)に贈呈したと語っていたらしい。

物持ちのいい乱歩のこと、初期探偵小説の資料を棄てるわけもない。

〔伊多波英夫 『安成貞雄を祖先とす』(無明舎出版、2005.)参照。詳しい研究書だが、この本で“江戸川乱歩(本人だったか、あるいはその息平井太郎氏だったか)”としているのは誤記、もしくは誤解。平井太郎は江戸川乱歩自身の本名だ。

推理小説の研究者なら無論 こんな間違いはしないが、安成二郎の直話であるがゆえの間違い。その後、安成二郎が礼状を受け取っていた事実から、乱歩本人に《探偵雑誌》 を送っていたことが確認できた。下段、2月6日の記事に詳しい。〕

旧江戸側乱歩邸 は、近年、立教大学に譲渡されていて、

土蔵の部分なんかは2004年に公開されているんだが、土蔵の中の乱歩の蔵書は、利用が ほとんど不可能になったと思いこんでいたところ、昨年の 6月から事前申請があれば、閲覧が可能となっているとの話。

蔵書が立教大学に移管される直前、新保博久・山前譲共著の 『幻影の蔵』(東京書籍、2002.)という労作が出ているが、これは探偵小説の刊本と洋書の目録で、数知れない雑誌・パンフレットの類は、ほとんど手付かずだった (あるいは活字にされなかっただけか?

この本でも、大学に移管後は、外部の研究者には手を出しにくくなるだろうというふうに語られている)。

三年計画で膨大な書物の整理を達成した立教大学の努力を、ここで称揚しておきたい。

森下雨村の遠縁にあたる作家・森下一仁氏なら、《探偵雑誌》 には興味あるはずなので、お訊きしてみたが、やはり実物は未見とのこと。

長谷部史親氏が数部、所蔵して研究もされていることだけは知っていたので、そのむね森下先生に知らせたところ、長谷部氏に訊いてみて下さったのだが、安成二郎が乱歩に蔵書を贈った件自体、初耳だったようだ。

いずれにしろ、長谷部氏に見せてもらうというわけにもいかない。

それどころか、長谷部史親氏の研究そのものが入手しづらいのだ。

《地下室》 96号(1983.11.)、《饗宴》 4号(1986.7.)

に研究があるらしいのだが、国会図書館や近代文学館、池袋のミステリー文学資料館等、目ぼしいところに所蔵がない (国会図書館で検索できる《饗宴》は、別物)。

というわけで、読者諸賢に 《地下室》、《饗宴》の所在について、お訊きしたい。

最近は森下一仁先生のほか、晩年の美知代に師事した原博巳氏や、永代の盟友・中山泰昌のご令孫、清田啓子元駒沢大教授などなど関係の方々との手紙、メールのやり取りで、ほとんどの時間を費やしている。

こういう手紙は失礼なことを書くわけにいかないし、厳密さの必要な話が多くなるから、推敲に手間どるのだ。

このサイト、今年は週一で更新予定とは書いたが、永代の話は専門的になる一方だし、そろそろ河岸(を変えたほうがいいかもしれない。

永代とその周辺の人物についてのネタは、書ききれないから溜まるばかり。

これで永代について連載評論でも書かせてくれる雑誌があれば、言うことなしなんだが。

〔2007年 1月24日 (3月25日改稿)〕

森下雨村と永代静雄をつなぐ人物、安成二郎が編集した 《探偵雑誌》 に関する捜査の続報。

前回、読者への呼びかけをサイトに up してから数日後、田中先生から教えていただいたのだが もっとも先生はサイトを見ていない。以前から問い合わせていたのが、功を奏したのだ 安成二郎は次のような手紙を、江戸川乱歩から受け取っている。

拝啓、先日は渡辺君参上、貴重なる合本 御恵贈いただき、誠に有難く、永く保存

致します。小生参上、御礼申上ぐべきところ、絶えず〆切りに追はれ居り、又もや渡辺君にて失礼いたします。

〔中略〕 その内 拝眉御礼申上度 存じ居りますが、不取敢(とりあえず)感謝の意 表し度、右まで

三十年五月八日 江戸川乱歩

安成二郎自身の付した注釈によれば、これは “「探偵雑誌」の合本五六冊、江戸川乱歩氏の文庫へ寄贈した礼状である”とのこと。

これは乱歩を長年、専門的に研究している方でも、知らない話と思われる。というより、乱歩の側から研究していると、まず突き当たらない情報源なのだ。

貴重な助言もいただいた先生に、この場を借り、感謝しておきたい。持つべきものは、人脈だ。とりわけ有難いのは、やはり、ものくるる友、智恵ある友である。医者の知人もあれば言うことなし。

ところで、乱歩の手紙に登場する “渡辺君”とは、氷川瓏(ひかわ ろう)の弟・渡辺剣次だろう。

もっとも推理小説ファンでなければ、氷川瓏も知らないか…。ポプラ社版の少年探偵団シリーズで、大人向けの乱歩作品のほとんどを、子ども向けにリライトした人物。

余談だが、前に高知市で図書館に立ち寄ったところ、小学生の 2人連れが少年探偵団シリーズの並ぶ一角で立ち話しているのを見かけたことがある。

乱歩の少年ものに詳しいらしい一方の女の子が、もう一方の女の子に、「二十面相の出てくるヤツは、おもしろくないよ。」と、大人向け乱歩のリライトを推薦していた。なかなか目の高いガキんちょだと感心した覚えがある。まぁ、二十面相ものは小学校中級くらいまでだろうしな。

氷川自身の作品としては、ちくま文庫に 日下三蔵 編 〈怪奇探偵小説名作選〉 9 『氷川瓏集 睡蓮夫人』(2003.)がある。

…詳しい方からすれば、こんな説明は不要もいいとこなんだが、小生が未熟なため、未だにサイト読者の大半がトウシロウなのだ。

弟の渡辺剣次は、戦後すぐに日本探偵作家クラブの書記長となった人物。

安成二郎が 《探偵雑誌》 を寄贈した昭和30年には、乱歩の 『十字路』 を、渡辺が代筆している。

渡辺剣次の仕事としては、講談社文庫に入っていたアンソロジーが有名で、『13の密室』 には、以前紹介した天城 一(あまぎ はじめ)の

「不思議の国の犯罪」も選ばれている (かつては、この本でしか読めない作品だった)。

ともあれ、これで安成二郎の 《探偵雑誌》 が乱歩の蔵書に混じっていることはハッキリしたので、今は立教大学に問い合わせ中。

まだ、どう転ぶか判らないが、成果が出れば研究誌ででも報告するつもり。 〔2月6日〕

《饗宴》 4号 (1986.) の長谷部史親氏の考察 「『探偵雑誌』 と安成貞雄」、伊多波英夫氏よりコピーを戴いた。

4頁の論文だが、国会図書館等では手に入らない貴重な資料だ。

ここで長谷部氏の論文から、以前も採り上げたルパンの初期翻訳、森下流仏楼 訳 「巴里探偵奇譚 泥棒の泥棒」、馬岳隠士 訳 「探偵奇談 予告の大盗」 などに関する部分を、引用しておこう。

前出の伊藤秀雄氏の文章 〔「ルパンの伝来について」、《日本古書通信》 45巻2号 所収〕 では、雑誌 『サンデー』 における様々な筆名が、のちに清風草堂主人の名義に統一されたことから、これらがすべて同一人物だと考え、

そして荒畑寒村の記憶のみを根拠に、清風草堂主人イコール安成貞雄と断定している。

しかしながら、その伊藤氏の示した十数篇のリストを見ると、連載期間の重複などによって、同じ号に複数の作品が掲載された例がいくつかある。 〔中略〕

それに加えて、私の手もとにある 『露西亜探偵物語』 は、外函、題扉などにはたしかに 「清風草堂主人編著」 とあるが、奥付には著者(並びに発行者) として宮田暢の名前が表示されている。

〔中略〕 少なくとも清風草堂主人が、すなわち安成貞雄であるという具合に、単純にきめつけるわけにはいかないことは、これであきらかである。

思うに、清風草堂主人というのは、いわゆる合同筆名(house name もしくは collective pseudonym) だったのではあるまいか。一人の人間が多数の変名を駆使する例は枚挙にいとまがないが、

複数の人間がひとつの名前で著作活動をすることも、けっして珍しくはない。 〔中略〕 それぞれが色々な名前を用いて個々に執筆した作品を、後で本にまとめるに際して、清風草堂主人の名義に改めたというのは、いかにもありそうなことである。 〔中略〕

ただし、さきに引用した安成二郎の文章 〔「探偵小説昔ばなし」〕 にあるように、安成貞雄がルパン・シリーズを愛読していたのは事実であり、

また森下雨村が馬場孤蝶を通じて懇意になった安成貞雄から、直接に探偵小説やルパン・シリーズについての教示を受けたとの証言もあるから、『サンデー』 誌上の森下流仏楼および馬岳隠士の正体が、安成貞雄である蓋然性は きわめて高い。

根拠が こうしたものなのであれば、森下一仁先生が言うように、森下雨村が “森下流仏楼” を名乗った蓋然性も 極めて高くなる。

清風草堂主人とは、要するにサークル名であると考えたほうが、いいだろう。

すでに書いたとおり、 “馬岳隠士” は 実は 堺利彦の筆名である *。

週刊誌 《サンデー》 の創刊号から連載された、白雲流水楼の 「露国探偵実譚 夜叉美人」(ルパンものではない。宮田暢著 『露西亜探偵物語』 は、この姉妹篇) も、単行本化されたさいの著者名は “清風草堂主人” であった。

“流仏楼” の読みは白雲流水楼に合わせて、りゅうぶつろう、かも知れないが、多分、訳者の意図した読みは、るぶろう、だろう。

おそらく “白雲流水楼” は漂泊流浪癖のあった安成貞雄の筆名ということで間違いないが、“森下流仏楼” は、これとモーリス・ルブラン (と森下) を合成した筆名である。

解らない人というのは いるもので、当時、原作者モーリス・ルブランの名は一般読者に知られてなかったのだから、洒落として成り立ち得ず、流仏楼がルブランに似ているのは偶然だろう、などという説を唱える人すら存在するのだが、翻訳者のこだわりというのは、そんなものではない。時には、読者なぞ、どうでもいいのである。

アルセーヌ・ “リュパン” を 有田龍造 と もじったことからしても、けっこう訳者が洒落に こだわりを持っていたのは確実だ (「予告の大盗」 のほうはルパンを渡辺金兵衛、単行本では渡辺金弥としていて、この点、原作への執着度が少ない。

このネーミング・センスは、いかにも、ディケンズの 『オリヴァー・トゥイスト』 を “小桜新八” にしてしまった堺利彦らしい、と言えよう。

また、集団による翻訳工房的なものは、よろず代筆・翻訳等、引き受けますと 「売文社」 の看板を掲げた堺利彦の発想から遠くない)。

伊藤秀雄氏は、森下雨村が “森下流仏楼” の作品について、自分のものなら名乗り出る機会が、戦後 いくらでもあったのに名乗らなかったことを安成貞雄説の根拠のひとつにしているが、雨村は自分の過去を語らないタイプの作家だった。

クロポトキンの翻訳や、初期の少女向け小説については まるで語らず、人気のあった少年向け小説についても海野十三に席をゆずった、という形でしか語っていない。

荒畑寒村が伊藤氏の質問に対し、ルパン翻訳者を安成貞雄と即答したのは、同時代人には安成貞雄が、かなり忘れがたい印象を残す個性的な人物で、寒村との関係も近かったことから、十分に心理的説明がつく。

安成貞雄には 『金髪美人』 というルパンの初期翻訳があるが、これまたマニア垂涎の稀覯書で、長谷部史親氏も、おそらく故・中島河太郎も、現物を見たことがないらしい。

中島河太郎と前後して亡くなった碩学、福田久賀男氏が所蔵していたはずだが、その本はどうなったことやら。

ルパンの最初の翻訳者・森下流仏楼の正体が、森下雨村か安成貞雄か という問題は、「巴里探偵奇譚 泥棒の泥棒」 と 『金髪美人』 や雨村の初期作品 『宝島探険』 などの語彙を分析しなければ、解決がつかないのではなかろうか

(文章が電子ファイル化されてればコンコーダンスの作成は簡単なんだが、安成の本がほとんど入手不能なうえ、雨村作品に著作権のあるうちは難しそうだ)。

長谷部論文の締めくくりの部分も引用しておこう。

〔一般に日本の探偵小説史は〕 明治二十年代から三十年代にかけての、黒岩涙香を中心とする翻訳探偵小説ブームを起点とし、少年時代にそれらを耽読した江戸川乱歩らが作家として登場する大正十年代へと一気に移行する。

しかしながら、その中間に属する明治末期から大正初期にかけては、全く空白というわけではもちろんなく、 〔中略〕

一般の文壇や出版界、ジャーナリズムの動きと併せて考察した場合、ささやかながらも新しい課題を提起するに足るものを胚胎している。

七十年以上もの歳月が経過し、まず資料を手にすることからして甚だ困難がつきまとうけれども、従来に増して そのあたりに もっと光が当てられることが望まれてならない。

古典SFの分野においても、大正期には目立った作品が少ない。その両方の空白を埋める、ささやかな存在の一人が、永代静雄と言っていいだろう。

〔4月 15日〕

* 馬岳隠士の正体 は、〈二六新報〉 明治44年 7月 8日所載の 「故郷の青葉(十四)」 で、堺利彦が自ら 明かしている。

“僕は時として 「馬岳隠士」 など云ふ仮名(けみやう) を用ひた事がある。/馬ケ岳 は赤禿(あかはげ)まだらの、チヨツト恰好(かつかう)の面白い山だ。 〔下略〕 ” (資料提供 田中英夫氏)。

《初期社会主義研究》 8号(1995.)所収、山泉進 「「冬の時代」 の若葉、青葉の旅 堺利彦の 「大逆事件」 遺家族慰問旅行」 を参照のこと。

以前、立教大学に移管された江戸川乱歩邸について、このページに 「膨大な蔵書については、整理がついているのかどうかすら解らない」と書いたことがあるが、乱歩の土蔵に納められていた近・現代資料約 2万冊は、ほぼ全てが 昨年、立教大学に発足した 江戸川乱歩記念大衆文化研究センター(旧 乱歩邸内) で閲覧できることが判った。

以前、立教大学に移管された江戸川乱歩邸について、このページに 「膨大な蔵書については、整理がついているのかどうかすら解らない」と書いたことがあるが、乱歩の土蔵に納められていた近・現代資料約 2万冊は、ほぼ全てが 昨年、立教大学に発足した 江戸川乱歩記念大衆文化研究センター(旧 乱歩邸内) で閲覧できることが判った。

ただ、閲覧にあたり研究センターへの事前申請が必要なことはしかたないにしても、開放されるのは金曜日のみ (執務日は月・水・金)。

時間帯も 10:30−16:00 ということだから、大学に所属する研究者か、フリーの人間以外の利用は難しい。

《探偵雑誌》 の所蔵は、1巻 4- 6号、2巻、3巻 1- 3号。

これは安成二郎が生前、江戸川乱歩に寄贈したものと見て、間違いない。

しかし、二郎の書いたエッセイ 「探偵小説昔ばなし」 には、岡本綺堂の半七捕物帳 初期作品 「山祝い」 が載っていることを明記しているにも関わらず、ちょうどその作品が載っているはずの 3巻 4号以降が行方不明だ。

二郎は手持ちの全部の 《探偵雑誌》 を寄贈したと語っていただけに、気になる。

この点は大衆文化研究センターに問い合わせて調べていただいたが、土蔵の中の戦前の本は、全て立教大学図書館の OPAC に登録済みで、

母屋にあった未登録の雑誌は、ほとんどが乱歩の ご令息・平井隆太郎名誉教授の本だろうとのこと。

乱歩の記事が載る雑誌もあるが、最近の雑誌ばかりで、古い雑誌が混在している可能性は極めて低いとの回答だった。

つまり、3巻 4号以降の 《探偵雑誌》 が立教大学に残されていることは、まずあり得ないと判明したのだが、

となれば、乱歩がさらに誰かに贈呈したものか? あるいは誰かが乱歩の蔵から持ち出したということになる。

残念というしかないが、所蔵されている 3巻 2-3号には、泉斜汀(いずみ しゃてい) の 「彌太吉老人捕物帳/百本杭の首無死体」 も載っている。

斜汀というのは、「舎弟」を もじったペンネームだが、泉鏡花の実弟。

「捕物帳」 という言葉を創造したのは泉斜汀だという説もある。

実際には岡本綺堂の半七捕物帳のほうが早かったようだが、こと 《探偵雑誌》 に限って言えば、泉斜汀の彌太吉もののほうが、掲載が早いことになる。

泉斜汀の 「捕物帳」 創始説も、こういったところから生まれたのかも知れない。

しかし、《探偵雑誌》 の全体を見ると、創作小説は少なく、掲載作は布施辰治といった弁護士や、澤田撫松 (さわだ ぶしょう)ら 新聞記者の書いた犯罪実話が多い。

安成貞雄翻訳の 「コナンドイル実際探偵/オスカア・スレータア疑獄事件」 連載分が、全てそろっているのも貴重だ。

これはコナン・ドイルが冤罪事件を追求した『 The Case of Oscar Slater 』 の初の翻訳と考えられる。

そういえば綺堂の半七捕物帳も、シャーロック・ホームズを自家薬籠中のものにした作品で、世紀末ロンドンを江戸に置き換えた、いわば非常に出来のよい “翻案” だったのだが、

大正前期の探偵物と言えば、何をおいても、ホームズと犯罪実話だった。

3巻 3号に、1篇だけだが 根岸里人という、よく解らない人物のホームズ翻訳も確認できる *。

とりわけドイルの翻訳史を研究している方にとっては、今後、立教所蔵の 《探偵雑誌》 も無視できない史料ということになるだろう。

2巻 1号には “ロンブローゾー博士” の骨相学も載っている。「生来的犯罪人説」 ね。

その他、貞雄・二郎ら 安成兄弟関係の人脈で見るべきものはあるが、これは研究者向きのテーマだな。

かろうじて一般の推理小説ファンの目を引くのは、1巻 4号所載の田中貢太郎の実話ものくらいだろうか。

世情風俗の歴史を探るうえでは、実話ものも なかなか興味ぶかい。 〔3月25日〕

* 中島河太郎の 『日本推理小説史 第一巻』(桃源社、1964.→東京創元社、1993.) には、

大正 7年の “五月号にはドイル原作、根岸里人訳の 「王冠の宝石」 が、六月号には同じくドイル作、安成四郎訳の 「金ぶちの鼻眼鏡」 が載っている” とあり、3巻 5号にも根岸里人の訳したホームズ譚が載っていたらしい

(3巻 5号については長谷部史親氏も、別ルートで入手されたようだ)。

安成四郎は、貞雄・二郎の弟で、1900年生まれ。この年、3月に旧制中学を卒業したばかりである。

中島河太郎は、《探偵雑誌》 の創刊号も明らかに読んでおり、ちょうど立教大学に所蔵のない巻号に詳しいところをみると、『日本推理小説史』 の執筆にあたって江戸川乱歩から 《探偵雑誌》 の合本を一部、借り受けるか、譲られたかした公算が大きい。

ところで、3/25 の記事で、泉斜汀の 「百本杭の首無死体」 を純然たる創作小説であるかのように誤解させる書き方をしたが、これは一応、実際のモデルが存在するノンフィクション・ノヴェルということになっている。

ところで、3/25 の記事で、泉斜汀の 「百本杭の首無死体」 を純然たる創作小説であるかのように誤解させる書き方をしたが、これは一応、実際のモデルが存在するノンフィクション・ノヴェルということになっている。

「百本杭 …」 によれば、“大阪毎日新聞の T君” が、斜汀自身と思われる語り手に、

『まづ東洋のシャァロックホルムスと言った老人ですよ。しかも事柄が皆 其(その)手に懸けた事実なんだから小説よりも面白い、生命があるといった訳なんです。』 と “隼(はやぶさ)の彌太吉旦那” を紹介する。

南町奉行所の腕利きで、幕政下 “年番” という与力の総取締役にまで昇った人物。

明治政府では奉行所の後身=市政裁判所に召し出されて判事となり、民部(みんぶ)大蔵省を経て、司法省判事。その後、役人をやめて “代言人” つまり弁護士となった。

江戸から明治へかけての制度の変革史も興味を引くが、こうして履歴を見てみると、与力・彌太吉は、警察官でなく司法関係者であったと解る。

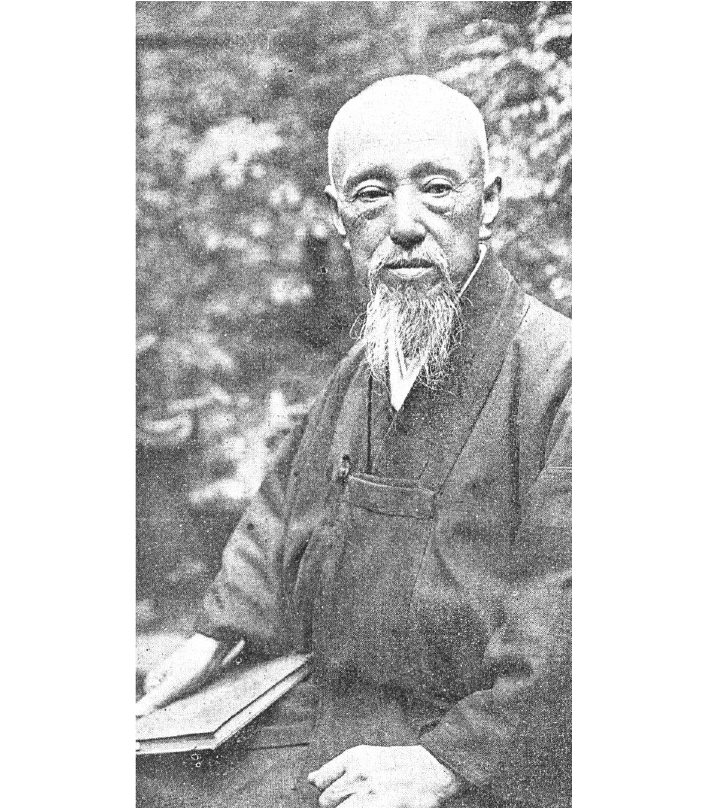

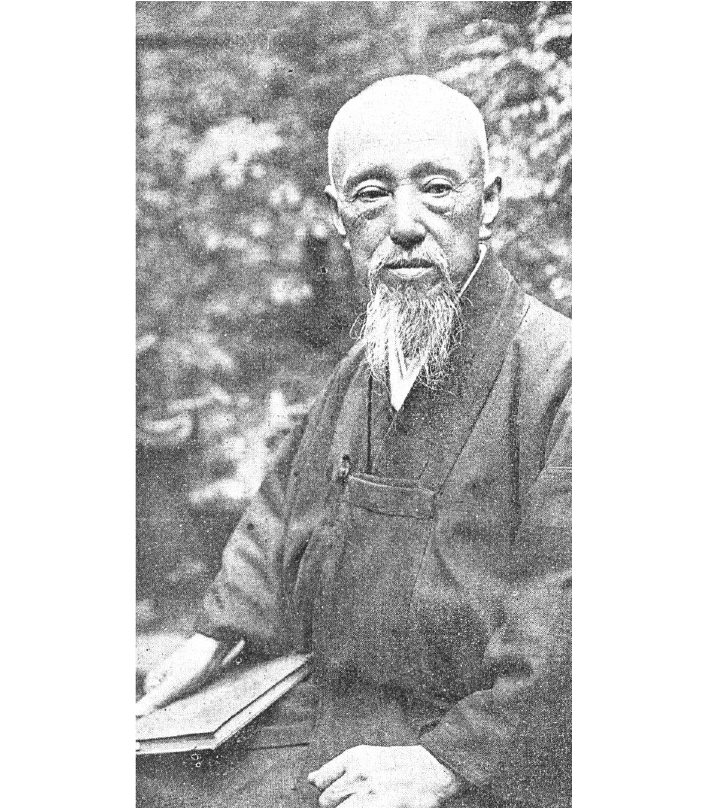

本名は佐久間長敬と言い、彌太吉は幼名。《探偵雑誌》 3巻 3号の口絵(右の写真) キャプションによると、“齢八十 現存与力五名の内の最年長者” とのこと。

3巻 3号には、巻頭に佐久間長敬自身も 「犯人検挙に力あった江戸時代の五人組」 という記事を寄せており、

同じ号の 〈編輯局だより〉 にも、“本誌が苦心の結果、目下 現存中の幕末名探偵 彌太吉老人を探出(さぐりだ)し 泉斜汀先生に托して当時の追懐談を執筆して戴いて、それを彌太吉老人捕物帳として掲載してゐることは諸氏の克(よ)く御承知のことゝ思ひます” とある。

この言い方からすると、泉斜汀の彌太吉ものは 《探偵雑誌》 の編輯者の尽力で生まれたものと見ていいようだ。

安成二郎が 「探偵小説昔ばなし」 で、岡本綺堂の半七捕物帳も 《探偵雑誌》 から生まれたものかも知れない、と回想しているのは誤りだが。

岡本綺堂が半七ものの処女作 「お文(ふみ)の魂」 を書いたのは 「半七捕物帳の思い出」 によれば大正 5年 6月 3日 (発表は大正 6年 1月)。

《探偵雑誌》 の創刊は大正 5年 7月で、綺堂の初登場は大正 7年 4月 (3巻 4号)の 「山祝ひ」 だ。

綺堂の捕物帳も、形の上では 元岡っ引の回顧談なわけだが、綺堂が “捕物帳” というフィクションのジャンルを生み出す以前から、

与力や岡っ引の回顧談というスタイルの犯罪実話は、定式化していたのかも知れない。

それとも、半七捕物帳が書かれたあと、そのフィクションに刺激されて、実際の元与力が、そういうことならと回顧談を発表する気になったのだろうか?

半七捕物帳に人気が出たあと、半七のモデルを知っているという人間が多数出現したことから考えて、後者のパターンも、大いに考えられる。

それ自体はありがちなことだが、現実がフィクションを追う、フィクションの形式が現実の認識を再構成させる、というのは興味ぶかいテーマだ。

《探偵雑誌》 より前に同様の趣向をこらした雑誌は、ほとんど無いと思うが、もっとも泉斜汀に “彌太吉” を紹介したのが毎日新聞の記者だったくらいで、新聞記事で雑誌以前に 元与力や岡っ引の語る犯罪実話が紹介されていた可能性は非常に高い。

それならそれで、興味ぶかいが(笑) このあたり、詳しい方の ご教示を請いたいところ。

3巻 3号折込みの 「四月特別号予告」 にも、綺堂の 「山祝ひ」、泉斜汀の彌太吉ものと並んで、安成貞雄訳のホームズもの 「軍事探偵 実用蜜蜂飼養法」 や 上田松月のルコック探偵もの(表記は “レコツク”) が掲載され、

さらに井上精二(画家 兼 編輯者)の 「幕末名探偵 彌太吉老人を訪ふ」 という記事と 佐久間長敬の 「狐使ひを捕縛した話 附 忍術とは什麼(どんな)もの」 が載ると予告されているが、

故・中島河太郎も 長谷部史親氏も、私の知ってる限りでは、こんなものについてわざわざ論じてはないようだ。 〔4月22日〕

〔→ 「《イーグル》の ホームズ初期翻訳」 のページへ〕 〔→ Home に 戻る〕

今回 〔4月23日〕久しぶりに懐かしの高知へ足を伸ばすことになった。

今回 〔4月23日〕久しぶりに懐かしの高知へ足を伸ばすことになった。 一方 『少年團と青年團』 は、当時日本のボーイスカウトが “忠君愛国” をたいてい第一綱領に掲げていたことなんかが解って、へぇという感じの本だが、そういうお約束の部分を無視して読めば、星から方角を発見する方法や手旗信号、ロープの結び方、小屋の建て方… 外国の少年義勇団についてもインディアンのトーテムに学んだ分隊名 (馬分隊とか犬分隊とか)、

救護班とか飛行班の徽章とか… 直接関係ないと解っていても、どうしても 『少年探偵手帳』 的なものを思い出して愉快になってしまう。“野人” 雨村には、むしろふさわしい本じゃないだろうか。

一方 『少年團と青年團』 は、当時日本のボーイスカウトが “忠君愛国” をたいてい第一綱領に掲げていたことなんかが解って、へぇという感じの本だが、そういうお約束の部分を無視して読めば、星から方角を発見する方法や手旗信号、ロープの結び方、小屋の建て方… 外国の少年義勇団についてもインディアンのトーテムに学んだ分隊名 (馬分隊とか犬分隊とか)、

救護班とか飛行班の徽章とか… 直接関係ないと解っていても、どうしても 『少年探偵手帳』 的なものを思い出して愉快になってしまう。“野人” 雨村には、むしろふさわしい本じゃないだろうか。

以前、立教大学に移管された江戸川乱歩邸について、このページに 「膨大な蔵書については、整理がついているのかどうかすら解らない」と書いたことがあるが、乱歩の土蔵に納められていた近・現代資料約 2万冊は、ほぼ全てが 昨年、立教大学に発足した 江戸川乱歩記念大衆文化研究センター(旧 乱歩邸内) で閲覧できることが判った。

以前、立教大学に移管された江戸川乱歩邸について、このページに 「膨大な蔵書については、整理がついているのかどうかすら解らない」と書いたことがあるが、乱歩の土蔵に納められていた近・現代資料約 2万冊は、ほぼ全てが 昨年、立教大学に発足した 江戸川乱歩記念大衆文化研究センター(旧 乱歩邸内) で閲覧できることが判った。 ところで、3/25 の記事で、泉斜汀の 「百本杭の首無死体」 を純然たる創作小説であるかのように誤解させる書き方をしたが、これは一応、実際のモデルが存在するノンフィクション・ノヴェルということになっている。

ところで、3/25 の記事で、泉斜汀の 「百本杭の首無死体」 を純然たる創作小説であるかのように誤解させる書き方をしたが、これは一応、実際のモデルが存在するノンフィクション・ノヴェルということになっている。